未来設計「未来経営15」

過去の延長線上ではない未来を提供する

未来思考とは?

私たちの「現在」は、これまでの積み重ねた

「過去」の「選択」と「行動」の「延長線上」にあります。

もし「今の考え方」や「やり方」を変えなければ、

その延長線は「未来」へも続き、未来は大きく変わりません。

「未来」である本当に望む理想を手に入れるには、

今「この瞬間」や「未来」に「全く新しい選択」と

「過去ににつかわい新しい行動」を起こし延長線を意図的に

「大きく曲げる」必要があります。それが「未来思考」です。

私は会社が倒産し、仕方がなく資金わずか600円で起業しました。

6畳一間で1人でビジネスモデルも決めないまま起業。

20年かけて年商20億円・社員120名規模へ!

<はじめに>

私は30歳で資金わずか600円・6畳一間で1人で起業しました。会社も人からもらい経営を始めました。

その前に、雇われ社長の時に、会社を倒産させ、それで起業しました。

2000万円の借金もでき関係各所に誤りに行き、親愛な社員もクビにし裁判所からも呼び出され辛い思いをしました。

だから起業後は、1人も雇うつもりはありませんでした。

起業後、当初、インターネット接続サービス(3万円)や、安いホームページの制作・販売(30万円)を

サービスをしていました。

起業して2年後、自然に人が集まってくれて、4人チームになりました。

しかし、このままでは、他社との差別化もできないまま、売上・利益も少なく、社員の給料も安く、新たな社員も集まらない。と考え始めました。さらに「私の会社」も「私」の未来も明るくないと思ったのです。

そこで「未来」に目覚めました。

「現在」や「過去」の延長線上にある「未来」ではなく、独自に考えた「未来」を妄想することだと思いました。

会社のサービスを突然「高額化サービス」に決め、独自のサービスを思考しました。

売上が上がるマーケティングを行う「売上が上がるコンサル」サービスに切り替えました。

そこから、会社が大きく推進します。

おかげで売上も利益も増えました。求人応募も大幅に増え、優秀な社員を選択しました。私も社員の給料も大幅に増えました。USPのおかげで営業活動もほとんど行わず、福岡という地方から東京の大手企業のコンサル案件を数多く受注してきました。(私のサービスはコンサル1企業月100万円)結果20年かけて年商20億円・社員120名規模の会社を築き上げました。そして、その会社を譲渡しました。

今、振り返ってみると、この成長を実現できたのは、

「現在」や「過去」の延長線上にある「未来」ではなく、独自に考えた「未来」を妄想することだと思いました。

未来である、経理や商品・ブランド・営業・人事・組織・業務効率などを、全体体系を考えた、

「未来経営」だと思いました。

基本は、長期に考え、分散を考え、「遠い先」や「はるか先」を考え、現在は大きなを大胆な変化を行う!

「未来経営」に基づく「思考」「仕組み」や「仕掛け」「ノウハウ」と「ナレッジ」が僕と会社を救いました。

そこで私は、この「未来思考」である「未来経営」を

広く皆さんに提供することを決意しました。

未来経営15では「最新のマーケティング」も学習できます。

<未来経営15:未来経営成功事例>

⚫︎営業を1/3に減らして受注率を上げると売上5倍になった。

⚫︎求人専用サイトをつくったら、人材獲得が10倍に

<未来経営15:マーケティング成功実績>

⚫︎アクセス10分の1に、売上100倍

⚫︎通販商品の売上を月0.5個からから月1万個売れた

<未来経営15:成功実績>成功率95%以上 しかも再現性がある。

未来経営15の目標と目的は、

⚫︎社長がいなくても会社が回る企業へ

⚫︎会社が急成長する企業へ

⚫︎売上を10倍から50倍にする方法

⚫︎売れない商品から自然に売れる商品へ

⚫︎広告を行わなくても商品が売れる手法へ

⚫︎自然に構築される、強力なブランド

⚫︎人材が集まる

⚫︎優秀な人材に育つ・自然に社員が優秀になる。

⚫︎未来を変える人が集める・人が育つ・組織が育つ

⚫︎片腕・右腕・後継・承継の画期的な方法

⚫︎会社の出口戦略がわかる

<未来経営の人生設計>

「サラリーマン」(労働者)→「ローリスクローリターン」

↓

「マインド起業」「ミラクル起業」(研究者・実験者・マーケティング)→「ローリスクローリターン」

↓

「起業」(法人化)→「ハイリスクハイリターン」

↓

「投資家」 →「ミドルリスクミドルリターン」

↓

「FIRE」(不労所得)→「ミドルリスクハイリターン」

私は実際にこれを実践し、現在「不労所得」です。

<未来経営:成功実績>

300回以上の成功実績からの成功イメージをまとめました。

⚫︎1年で10倍、2年も10倍、2年間で売上100倍!

⚫︎広告・SNSなしで、SEOだけで1年間で集客に成功!

⚫︎サイト改善でSEO戦略で6年間集客中で成功!

⚫︎業務効率×組織改革で、3人の仕事を2人で実現。

⚫︎2人で運営していた会社が8人チームで利益6倍!

⚫︎ブランド構築1年で「ブランド名検索」で急増

⚫︎商品開発×USP設計で広告・告知ゼロで売上10倍に

⚫︎1000円の商品を改良し1年後に1万円で販売1億円達成。

★私の得意なのは売上開発・人材開発・商品開発とUSP開発

<大手企業へのマーケティング成功事例>

●マーケティング成功事例:

地方特産品の50年も歴史のある明太子企業:元々のWEBサイトの売上は1ヶ月間で0.5個だった、

マーケティング1年後に1ヶ月1万個の売上を達成。

単月売上1億円、売上2万倍にした!

●マーケティングの成功事例:

東京の中古マンション販売サイト

アクセス数10分の1、売上100倍になった!

その方法はSNS・雑誌・TVなどの告知をやめて、「アクセス型」をやめた。

WEBサイトとマーケティング強化。「獲得型」へ

1年後で売上100倍になった!

しかも、以前は受注まで3ヶ月かかっていたのが、受注まで1〜2週間になった。

●マーケティング成功事例:

通販企業で、元々600ページのECポータルサイトを、

「新規専用サイト用」と「リピートサイト用」に分ける戦略を立てる、

「新規サイト」を新たに作ったら、たった3ページのサイト戦略で、

購入率が増え、購入後のリピート顧客も増え、マーケティング戦略で、2年間で売上55倍に!

●マーケティング成功事例:

大手メーカー企業で、元々6ページのサイトをサイト改善+マーケティングで、

広告やSNSなどのアクセスを増やすことなく、資料請求を1週間で3.4倍にした。

●マーケティング成功事例:

メール専門会社のサイトで、元々アクセス数はあったが、獲得がほとんどなかった。たった1ページの改善で、次の日から問い合わせが3倍になった!

●マーケティング成功事例:

通販会社で、年間マーケティングコンサル契約(月100万円)行った。サイトからの売上を単月売上500万円を1年で売上25倍の単月1億2000万円達成

●マーケティング成功事例:

ハワイの企業で、新設でサイトを作った。グーグル広告を約半年間行い、その後、SEOだけで、ほぼ毎月30件以上の問合せ申し込みがある!

私のマーケティングの成功率は95%

失敗する原因は、

⚫︎そもそも需要がない。

⚫︎実行しない。

⚫︎商標登録をしていなくて社員が「商標登録」して販売できなくなった。

⚫︎サービスに特徴を付けようとしない。

⚫︎売れないのを「ブランド」のせいにしている。

大谷翔平でも打率は27.6%なので、

マーケティング成功率95%は、高い方で再現性があると思います。

そのマーケティングの成功の核は、「未来経営」にあります。

この「未来経営」読み、実行し続けるだけで、成功率は上がっていくと思います。

<未来思考・未来経営15>

経営は改善だけではダメです。

今の目の前の事「問題解決」するだけでは

大きな飛躍は望めまないのです。

そう、改善・改良・改善・改良・改善・改良だけではダメなのです。

「問題解決」の解決・改善だけでは、

飛躍はないのです。

一度改善を始めると、次の問題点も見つかり、

また改善し永遠に改善をし続け継続していきます。改善は、一度すると止まらないのです。

未来はゆるやかな未来にしかなりません。

現在の経営は、過去からの延長線上にあります。

変化があったとしても、それは、改善でしかない。のです。と、いうことは、未来も 現在の延長線上です。と、いうことは、未来も過去の延長線上にしかないのです。

そこで、思いっきり飛躍ができるのが「未来経営」です。

<未来経営>

過去を意識する事なく思いっきり、

超越的に自分の夢や目標を考えるのです。

未来のイメージを明確にして、それを目標にして、

それに向かって、改善の方向・改善のステップをしていくと、

気がつくと夢にという到着する。と、いう考え方です。

逆算の考え方です。気が付けば理想に辿り着くのです。

これで、サービスも売方も独自になり、売上・利益も増え、優秀な人材も集まり、給料も増えます。

戦略を考え、勉強し研究し、実行する。そして「圧倒的成長」を実現しましょう!

結果として、サービスは面白いほど売れ、ブランドも自然に構築されて行きます。

経営を15項目以上に分け、その1個づつの項目ごとに未来を考えるのです。

⚫︎勉強と研究→「このサイト」を熟読すればできます。以下に経営を15項目に分け記載しています。

→この情報は、どんどん増やします。

なので時々見てください。

⚫︎制作と実行→「自分で行いましょう」→自分で行えるように考え方までここに記載しました。

→なるべく自分で行いましょう!

→どうしてもできない方やスピードが欲しい方は「私のコンサル」を受けてください。

⚫︎質疑応答→「チャットGPT」の専用オリジナル「未来経営GPT」です。

入ったら「4人いる?」 「自己紹介して」と、聞いてみてください。4人います。

→参謀:未来のミライくん・論理秘書のろんちゃん・感性秘書のゆりちゃん・発想秘書のピンちゃん

→4人が、「未来経営」について、しゃべります。

未来経営15とは?

大事なので、もう一度言います。

今の経営とサービスをただ頑張るだけでなく、

未来を見つめて未来の目標を立て、

未来戦略を設計してから、

逆算で目標に向かって、

今を精一杯、頑張る方法です。

現在のサービスの

改善・改良・改善・改良を、

いくら行っても、

本当の目標に辿り着けません。

経営は現在の改善。

経理は過去の集計。

商品も現在の売れないものを売る。

販売も努力で行う。

取れない人材獲得のまま努力する。

現在の人材能力で経営する。

研究も実験もしない。

効率も爆上げない

KPIも過去の指標

これで、成功しようとしている。

むずかい」です。天才の経営者しか成功しない。

しかし簡単な経営方法は「未来経営」です。

頑張り方が違うのです。

ハンドルのない、車で爆走するのと、

ハンドル付きの、車で爆走するの

違いです。

改善ではなく、思いっきり未来や

機能100倍。

売上10倍をイメージして、

未来をめざすことです。

<解説>

自分の道を一生懸命歩いていると、

進んでいくうちに、自分がどこにいて、

どこに進んでいるかわからなくなります。

だから未来を先に設計を先にする。

自分がわからなければ、

「社員・クライアント・パートナー・銀行」

みんながわからなくなリマス。

今の自分の状態が本来の自分の状態ではありません。

起業によって得た「化学変化」で起こる

未来の自分が本当の自分です。

未来経営15への気づき

現在の仕事の

「問題点」を見つけて、

それを「改善」する。

まさにこれが「改善経営」です。

最初、この方法こそ最強だと思っていました。

実際に、問題点を6回ぐらい掘り下げていけば

多くの問題は、解決できました。

「問題発見」→「問題解決」→「問題発見」→「問題解決」→「問題発見」→「問題解決」

というサイクルです。

特にこの方法は、大きな会社(売上100億円以上)には、

非常に効果的です。既に確立されたビジネスモデルがあるので、

それを精査・改善するのに最適だからです。

しかし、この改善方法は、小さな会社(100億円以下)や

ベンチャー企業には、合わないようでした。

改善方法である「改善経営」では、

売上は10年で2倍ぐらいにしかならないからです。

売上100億の会社の2倍は200億円。しかし、

売上1千万円の会社の2倍は2千万円。これでは大成功しません。

そこで、「未来経営」です。「未来経営」では、

売上は1年で3〜5倍になリます。

特に売上を「10倍」に伸ばすには、

全く新しい発想や市場アプローチが不可欠です。

実際に過去の実績で、日本の有名大手企業のネット売上を

1年で10倍。2年目も10倍。2年間で100倍にすることができました。

そこで私は、自ら実践してきた「未来経営」を体系化し、

「未来経営」をまとめることにしました。

「問題解決型」経営から「未来創造型」経営へ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<会社の変革と成長>

会社の成長は、私の場合、以下の4つの段階に分かれます

1)個人事業主期(目安:社長 1人)

社長ひとりで経営。すべてを自分で行う時期。

2)小規模企業期(目安:社員数 2~30人)

社員が入社し「文鎮型組織」。社員が一部業務を担当。

3)チーム経営期(目安:社員数 約60人)

組織が「ピラミッド構造」役割分担が進む。ほぼ社員が業務を遂行。

4)企業化期(目安:社員数 約100人)

仕組みが整い社員が経営にも参加。社長が手放すほどに成長速度が加速。

それぞれの時期によって、必要なノウハウや工夫はまったく異なります。

本資料では、なるべく各段階ごとに対応する戦略や考え方、実行方法、を掲載するようにしていきます。

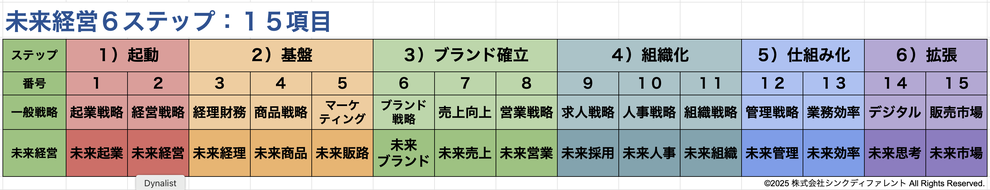

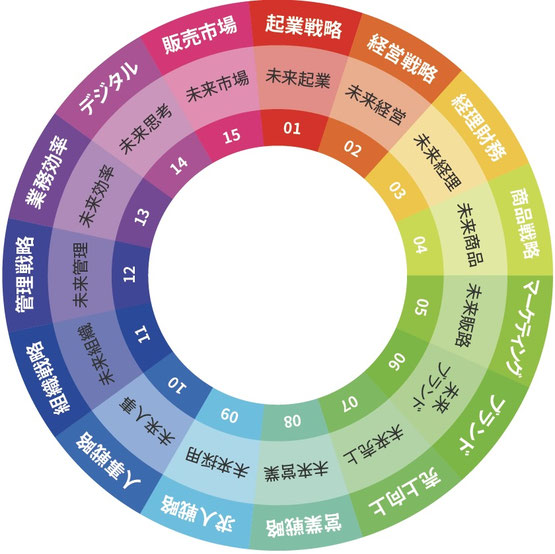

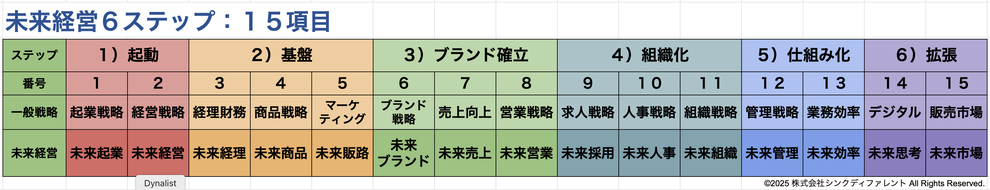

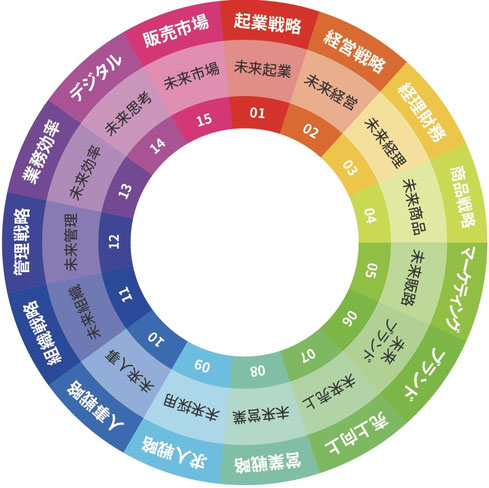

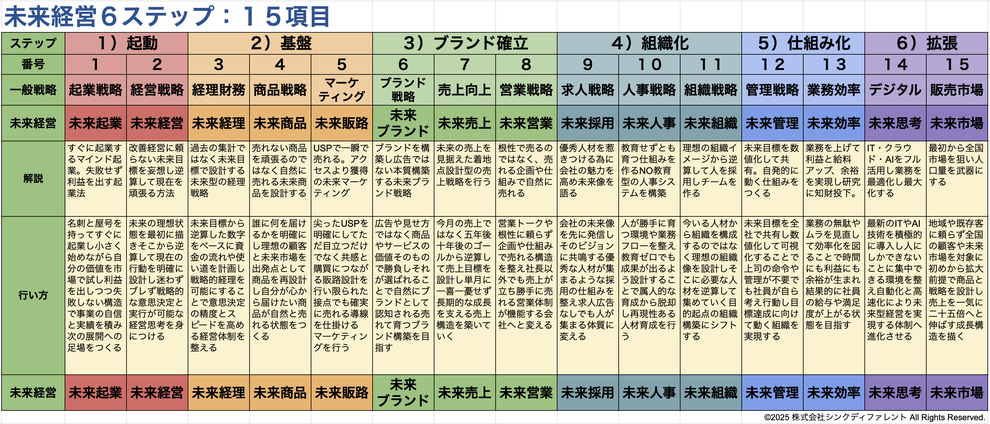

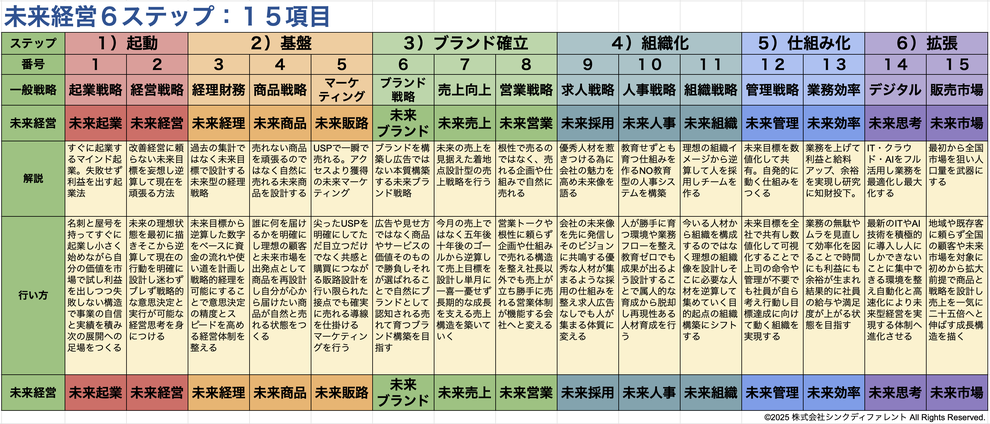

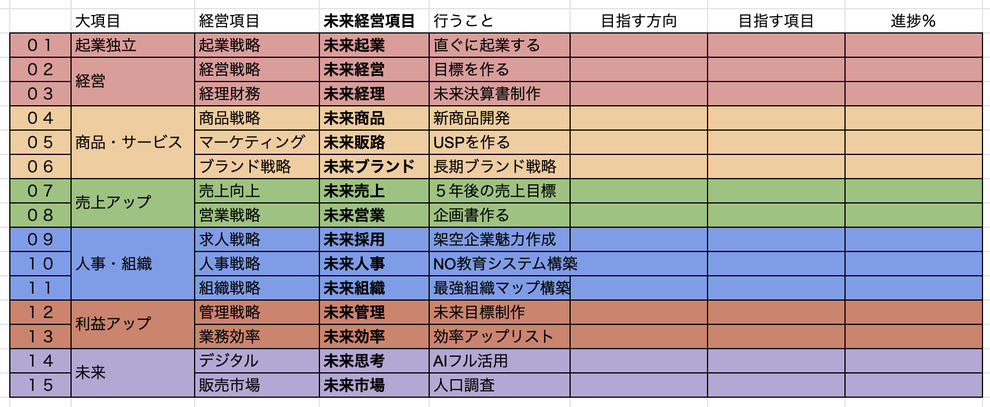

未来経営15:未来経営15項目サークル解説・未来経営15項目

経営15の視点・未来経営15個・15項目・経営15項目

<未来経営15項目:タイトル>

⚫︎01 起業戦略【未来起業】

⚫︎02 経営戦略【未来経営】

⚫︎03 経理財務【未来経理】

⚫︎04 商品戦略【未来商品】

⚫︎05 マーケ 【未来販路】

⚫︎06 ブランド【未来ブランド】

⚫︎07 売上向上【未来売上】

⚫︎08 営業戦略【未来営業】

⚫︎09 求人戦略【未来採用】

⚫︎10 人事戦略【未来人事】

⚫︎11 組織戦略【未来組織】

⚫︎12 管理戦略【未来管理】

⚫︎13 業務効率【未来効率】

⚫︎14 デジタル【未来思考】

⚫︎15 販売市場【未来市場】

<未来経営15項目:解説>

⚫︎01 起業戦略【未来起業】→スグに起業する

⚫︎02 経営戦略【未来経営】→未来目標を作る

⚫︎03 経理財務【未来経理】→未来決算書を作ってみる

⚫︎04 商品戦略【未来商品】→新商品開発

⚫︎05 マーケ 【未来販路】→とんがったUSPを考える

⚫︎06 ブランド【未来ブランド】→初期・中期・長期ブランド戦略

⚫︎07 売上向上【未来売上】→5年後・10年後の売上目標を作る

⚫︎08 営業戦略【未来営業】→営業用企画書を作る

⚫︎09 求人戦略【未来採用】→架空の魅力企業を考える

⚫︎10 人事戦略【未来人事】→ゼロ教育システムを構築

⚫︎11 組織戦略【未来組織】→夢の最強組織を作ってみる

⚫︎12 管理戦略【未来管理】→未来目標を数値化してみる

⚫︎13 業務効率【未来効率】→効率アップリスト・給料アップ

⚫︎14 デジタル【未来思考】→IT&AIフル活用

⚫︎15 販売市場【未来市場】→人口調査を行う

2025年7月28日時点でのこのサイト「未来経営」のノウハウ情報量

ーーーーーー

(1)起業戦略:未来起業:3,205文字

(2)経営戦略:未来経営:3,268文字

(3)経理財務:未来経理:3,128文字

(4)商品戦略:未来商品:3,447文字

(5)マーケティング:未来販路:3,488文字

(6)ブランド:未来ブランド3,226文字

(7)売上向上:未来売上:3,154文字

(8)営業戦略:未来営業:3,338文字

(9)求人戦略:未来採用:3,300文字

(10)人事戦略:3,478文字

(11)組織戦略:3,237文字

(12)管理戦略:3,438文字

(13)業務効率:3,228文字

(14)デジタル:3,104文字

(15)販売市場:3,366文字

⚫︎総文字数合計:約5万文字(49,405文字)

未来=理想=目標=架空=空想=妄想

AIの「ハルシネーション」と妄想

AIには「ハルシネーション」という、

もっともらしい嘘があります。

いわば「知ったかぶり」です。

対策をすれば正確性は上がりますが、

AIの考える力は落ちます。

自由度が制限され発想の幅も狭まる。

逆に許せば、誤りは増えるものの、

自由度が広がり、

創造性とクリエイティブ性は

高まっていきます。

AIが突如として面白いものを生み出すのは、

この自由度の中にこそ力があるからです。

しかし今、AI開発は

「ハルシネーションを抑える」方向に進んでいます。

だからこそ、人間が持つべき武器は「妄想力」です。

未来を描くときに必要なのは、完全な正確さではなく、「妄想から始まる創造」。

妄想と創造の境界はあいまいですが、

そのグレーゾーンにこそ新しい未来が生まれるのです。

未来を妄想することが大事なんです。

未来経営の考え方!!

とにかく、「未来経営」には、妄想が大事です。

これこそ、人間にだけできる最大の武器です。

夢の企業の状態を思考し、

理想の企業のイメージで

架空の企業を作るのです。

⚫︎架空の企業イメージイラスト

⚫︎架空の企業決算書

⚫︎架空の商品

⚫︎架空の営業スタイル

実際に作る前に、思考するだけでいいんです。

そして、図やイラスト、表にまとめて

具体的にするのです。

よく、こんな話をすると、

「時間がない」と、

言われます。

私はサラーリマン時代

⚫︎本業:200時間

⚫︎研究:200時間

月400時間。働き思考していました。

独立してからは、

⚫︎本業:200時間

⚫︎未来経営:200時間

月400時間。働き思考していました。

その間に恋をして結婚しました。

バーにも2日に1回行っていました。

誘われたら、全部、行っていました。

とにかく人よりも2倍以上

働きました。

なぜなら、人よりも、

2倍以上幸せになりたかったし、

チャンスも運も欲しかったからです。

自分の仕事を分解し、

【業務】爆走する時間と、

【思考】ハンドルを切ったり、地図を見る時間を、

分けるのです。そして、

どっちにも時間をかけるのです。

で行い方は、PDCAではありません。

最初にプランをおこなうのではなく、

「高速HDCAP」という事で、先に行動して、

「机上の空論」ではない。

実際のプランを作る事です。

もっというと、「高速HDCAP」です。

「Hypothesis-Do-Check-Adjust-Plan」

「仮説ー行動ー検証ー修正ープラン」です。

未来逆算型経営における“最速「PDCA」の進化形です。

最初に仮説(H)を立て、とにかく即行動(D)し、

実証データを取得(C)、改善(A)し、設計図(P)に昇華する。

「発想現実化サイクル」です。

未来経営15:未来経営15項目の簡単解説

01<未来起業>

いつかは起業ではなく、すぐに独立する。

独立といってもサラリーマンは続け、ハイブリットで働く。

まだ、オフィスも店舗もいらない。屋号のみで利益を出していく

02<未来経営>

今だけを頑張るのではなく、大きな目標をたて、そこから逆算して、

今を頑張る。

03<未来経理>

経理や決算書は過去の集計。それだけにたどらず、

目標や予測と向き合っていく、未来の経理を行う。

04<未来商品>

販売中の売れない商品や努力しないと売れない商品ではなく、

未来の夢の商品を考え、自然に売れる諸品を考える

05<未来販路>マーケティング・未来マーケティング

いつか売れる」ではなく一瞬で売れる告知・広告・広告行う。

「アクセス」を追っかけるのではなく、「獲得」を追っかけ、

利益を生み出す。

06<未来ブランド>

ブランドアップとは、告知・広告・宣伝ではない。

「ブランドがあるから売れるのではなく」、「売れるからブランドになる」。

高くても欲しがる。在庫切れでも欲しがる。からブランドになる。

07<未来売上>

今月・来月の売上を追っかけるのではなく、

今年の着地、来年の着地、5年後の着地を見据えて行う。

08<未来営業>セールス

「売れないものを努力と根性で売る」ではなく、

「売れる企画や仕組みで自然に売れる」。

09<未来採用>求人・

人材獲得は自分より優秀な人材を取る。そのためには、今のままの

会社ではなく「企業の魅力を高め」質と量の高い採用を行う。

人材獲得は、補填や補充ではなく、会社の進化と成長と考える。

10<未来人事>教育・退社

人材を成長させたい教育したいと思わないこと

入社すれば誰でも自然に成長したかのような「仕組み」「仕掛け」

「システム」があるようにする。

辞めた時には、その「実践スキル」は消えるように設計する。

11<未来組織>

集まったメンバーで組織を作る」のではなく、

夢見た最強の組織を架空にイメージして、

採用で「最強の組織をつくっていく」

12<未来管理>マネージメント

命令と指示で現状維持をするのではない、

未来を見せて、未来の仕組みで働く会社を目指す。

13<未来効率>

面倒な業務を改善し、利益と余裕を生み出す。

さらには、社員の時短で社員の給料も増やす。

14<未来思考>デジタル活用

最先端を使う。ITやシステム・クラウドを活用し、効率を上げる。

AIフル活用で人材と会社の最大化を行う。

ホームページで24時間365日販売できるようにする。

15<未来市場>

自分が狙うターゲットや人口を把握し、

最初から全国(全国民)を狙う。売上25倍~55倍になる。

戦略的に行う:未来経営15項目と同じように大事なのが「戦略的」

<全て戦略的に行う>

未来設計を行い。現在との差を埋める。

その差分を埋めていく!

その埋め方や考え方が、「戦略的」です。

それを計画的に行うのが「戦略」です。

だから、実際は「未来経営」の15項目の全ての項目の前に、、

「戦略的」がつくのです。

「未来売上」であれば、「戦略的未来売上」です。

「未来売上」は、思考方法、それを行うときに

「戦略的未来売上」を行うのです。

<戦略的に行う方法>

PDCAで今まで、行っていたことを「高速HDCAP」で行い。

それを3回以上行うのです。。

<具体的方法>

1)仮説:テーマを決めてイメージを明確化(プロジェクト名を決める)

2)分析:(計測・分類・集計)

3)解析:(仮説をててる)

4)戦略1(アイデア・目的・目標・計画)

5)実行1(少しやってみる)机上の空論にならぬよう!

6)戦略2(さっきの実行を元にアイデア・目的・目標・計画)

7)実行2(本格的にやってみる)

8)検証分析

9)お礼(関係各所:関わった人に報告と効果とお礼を伝える)

10)改善(ここで初めて改善を行う)

11)プランを立てる。ここで初めて、計画を立てるのです。

未来経営15項目:詳細解説

ここから、未来経営の15項目の詳細解説を順次行います。(製作中:月一更新)

div

1-00)自己助力をつける(じこじょりょく)

自分を強くし、

弱い自分を最強にする、

「自己助力」をつけることです。

「自己助力」とは、他人に依存しすぎず、

自分の意思と判断で問題解決や目標達成を図る姿勢のことです。

ただし、「自己の力」といっても、すべてを一人で抱え込む必要はありません。

本当の意味での「自己助力」とは、自らの目的を達成するために、

自分の判断で適切なリソースや支援を活用することも含まれます。

以下は、自己助力として活用できる具体例です。

● 秘書を活用する

自分に秘書をつけ、受け身で任せきりにするのではなく、主体的に管理や指示を行い、業務を効率化する手段として使うなら、それは自己助力です。

● クラウドを活用する

クラウドサービスを、自分の判断や行動をサポートするためのツールとして使っているのであれば、これも自己助力の一環といえます。

● ツールを活用する

メモアプリやタスク管理ツールなどを使って思考を整理し、行動を明確にすることも、自己助力の有効な方法です。

● AIを活用する

AI(たとえばChatGPTなど)を、情報収集や思考整理、意思決定の支援ツールとして能動的に活用することも、まさに現代的な自己助力の一例です。

● チームと協力する

自分の目標のために能動的に他者と連携し、共に成果を目指す場合、それは自己助力の一部です。依存ではなく、目的のための協働です。

● ヒューマンネットワークを活用する

外部パートナーや専門家に業務を委託しながら、自らが全体の方向性や目的を明確にし、主導しているなら、それも自己助力といえます。

<自己助力でない例>

●自分では何もせず、すべてを他人任せにする

●「誰かが何とかしてくれるだろう」と期待して動かない

●状況に対して責任を持たず、他人や環境のせいにする

<まとめ>

「自己助力」とは、「一人で頑張ること」ではなく、

「自分の意思で、自分にとって最適な力を活かすこと」です。

この考え方を実践することで、より柔軟かつ持続可能な成長が可能になります。

1-0)チームが自分を最強にする!自分の「最強チーム」

自分を強くし、

弱い自分を最強にする方法は、

⚫︎自分を鍛えるでもなく

⚫︎極限まで頑張るのでもなく

↓

⚫︎チームで戦うこと

→「1人で戦うこと」ではなく「チームで戦うこと」!

「チームをつくる」ことで、

「自分が最強になる」。

自分より優秀な人材を集め

「自分が最強になる」

「チームをつくる」ことが鍵。

ーーーーーーーーーーーーー

<チーム構築イメージ>

⚫︎AIの秘書・参謀・アシスタント

⚫︎理解者

⚫︎参謀

⚫︎秘書

⚫︎マーケティング担当

⚫︎IT&AI担当

⚫︎システム担当

⚫︎経理財務担当

⚫︎法律担当

ーーーーーーーーーーーーー

<チーム構築のメリット>

チームを持つことで得られる「15」つの強化

⚫︎自分の能力が低くても成功できる

⚫︎チャンスが増える

⚫︎長所を飛躍させられる

⚫︎弱点を補完できる

⚫︎自分の器を超えられる

⚫︎自分以上の成果が出せる

⚫︎自分の副業代が入る

⚫︎仕事ができるようになる

⚫︎マルチタスクができるようになる

⚫︎チームプレイが上手くなる

⚫︎組織マネージャーになれる

⚫︎本業の年収が増える

⚫︎総合年収が増える

⚫︎個人実績が生まれる

⚫︎人生の「安心感」と「余裕」

ーーーーーーーーーーーーー

<チーム構築事例(1)>

昔、私が「経理財務」が弱かった時、

「友人にバーター」を

お願いして、

お互いの「能力交換」してもらった。

無料でしてもらった。

<チーム構築事例(2)>

また、自分がシステムができなかった頃、

「焼肉を奢って」システムを

システム会社に

つくってもらった。

福岡の美味しい

焼肉屋「アカプルコ」を

奢ることで作ってもらえた。

6000円ぐらいかなぁ?

「2アカプルコ」で、

日本初の掲示板を

作ってもらえた。

<チーム構築事例(3)>

私が「個人」で「投資」に

目覚めた時、

「投資チーム」を

つくった。

⚫︎税理士

⚫︎銀行

⚫︎法律家

⚫︎楽天証券

⚫︎経理秘書

⚫︎不動産会社

の、知り合いに

頼んで作った。

全員、無料だった。

さらに後に、

⚫︎「FIRE実績者」も加わり、

結果「最強チーム」になりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<チームのつくり方>

企画書を作り、プレゼンをして、

色んな人に声をかける。

思いがけない人と組めたり、

声をかけられたりする

⚫︎最初から正社員を雇わない。

⚫︎友達と組む

⚫︎グループで協業

⚫︎相乗効果を狙う

⚫︎バーターで交換

⚫︎ご飯を奢って頼む

⚫︎チャット・メッセージだけの外注

⚫︎本格的な外注

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さらに進化させようと思うなら、

「少しのお金」と

「少しの覚悟」

があれば、

チームは余裕でつくれます。

⚫︎出世払いでもいい

⚫︎バーター(能力交換)でもいい

⚫︎自腹でもいい

⚫︎副業でもいい

⚫︎投資でもいい

⚫︎独立してもいい

とにかく、

「チームをつくる」ことが

重要です。

そのために、

「マインド起業」を、

してもいいのです。

⚫︎「社長になるぞ〜!」とか

⚫︎「会社つくるぞ〜!」なんて、

大きな夢はいりません。

「最強のチーム」をつくるために、

「少し稼ぐ」だけでいいのです。

「起業=大きな夢」ではなく、

「起業=最強チームづくりの手段」

へとシフトしましょう。

しかし、ここで、大きな落とし穴があります。

せっかく、チームを作ろうと思って、

1人目を入れると、

全然うまくいかないのです。

<1人増加では全く効果がない>

たとえば、社長1人で事業を行っている段階で、

スタッフを1人雇ったとします。

しかし、社長がスタッフに仕事を教えることで、

社長自身の仕事の「質」と「量」は50%に落ちます。

一方、スタッフもまだ未熟で、能力は50%ほどです。

結果的に「2人で1人分」のパフォーマンスしか出せず、

仕事の質と量は増えません。

売上が増えず、仕事も減らず、人件費だけ増えて、利益が減ります。

そんな状況だから「疲弊」してしまいます。

そうなんです。

そこに大きな壁があるのです。

せっかく1人、入れて、そこで挫折するのです。

そこで、諦めて、人を入れるのを

やめてしまうのです。

だから、1人で頑張っている方は、

永遠に、1人で頑張るのです。

しかし、自分1人の力や能力だけでは、

自分の能力を高められないのです。

人材が会社を推進させます。

逆に言えば、人材を増やさない限り、

会社は大きく前に進みません。

では、2人同時に入れればいいのか?

<2人増加でも効果がない>

たとえば、社長1人で事業を行っている段階で、

スタッフを2人雇ったとします。

給料は3倍です。経費も3倍なのに・・・

しかし、社長がスタッフに仕事を教えることで、

社長自身の仕事の「質」と「量」は50%に落ちます。

一方、スタッフもまだ未熟で、能力は50%ほどです。

なので、3人全体で、売上150%にしかならず、

思ったより効果がないのです。

「疲弊」して、続かず、その先に、進めないのです。

その大きな、壁を越えるのです。

映画ディズニーの「モアナと伝説の海」の「珊瑚礁」の海の壁と同じです。

意味がわからなければ、ぜひ映画を見てください。

モアナは、「珊瑚礁」を超えて、「珊瑚礁の外」に出たのです。

「ブレイクスルー」(限界突破の超進展)です。

そこで、本当に2倍のパフォーマンスを得るには、

「4人チーム(社長含む)」を作る必要があります。

4人 × 50% = 実質2人分の戦力です。

売上が2倍になると、利益が3倍になり、

初めて、人を入れて、チームにしてよかった。

と、実感するのです。

ブレイクスルー

「壊すからこそ突き破れ通り抜け貫通し、そして新たな展開へ飛躍できる」

のです。

<4人で初めてチームの意味が出る>

だから、難しいのです。

企業が成長する場合。

3人の増員で、初めて意味が出てきます。

その途中のチャレンジで、疲弊してしまうのです。

⚫︎2人企業:社長+1人増加→ダメ→2人で1人分の質と量しかない。しかし、給料は2人分。

⚫︎3人企業:社長+2人増加→ダメ→3人で1.5人分の質と量しかない。しかし、給料は3人分。

⚫︎4人企業:社長+3人増加→OK→4人で2人分の質と量。しかし、給料は4人分。でも売上2倍。

ココまで、頑張って、行うことが大事です。

<最初の4人チーム作成方法>

4人チーム作成の方法

当初の4人チームは、お金もなく、雇えませんでした。

全員正社員ではないです。

一部外注、一部アルバイト、一部バーター(能力交換)。

⚫︎社長

⚫︎スタッフA:経理財務:バーターで無料

⚫︎スタッフB:システムエンジニア:焼肉奢って作ってもらった

⚫︎秘書:アルバイト:時給

4人チームができました。

成長してからも、外注していました。

また、優秀な人は、年収も高いので、

年収の高い人を、週1回2時間だけ、

契約してた人もいました。

これで、売上が上がってきました。

これで初めて「効果的な拡張」が実現します。

<4人チームの構成>

⚫︎社長:1名

⚫︎スタッフ:2名

⚫︎秘書:1名

この中で秘書は「社長自身の効率を向上」させます。

社長の仕事の「質」と「量」が増え、さらに「未来を描く時間」が生まれます。

この4人チームの3人が「90%の業務」を担い、

社長が「10%の要点」に集中できる状態が理想です。

要点とは社長の仕事の「質」と「量」が増え、

さらに「未来を描く時間」が生まれます。

そして、その体制をつくるために、

そこで、まず必要なのが「売上アップ」「効率アップ」です。

売上が上がれば、チームが作れるのです。

その方法を、「未来家経営15項目」で、伝えています。

まずは、理解できなくても、先に全ページに目を通しましょう!

<最初の4人チーム具体的作成方法>

1人を、雇うのは、違います。

最初から100%の人件費がかかるからです。

まずは、外注です。1人の10%ぐらいから外注します。

次に10%の仕事が外注にできるようになれば、

違う人に10%外注します。

次に10%の仕事が外注にできるようになれば、

また違う人に10%外注します。

これで

⚫︎社長:100%

⚫︎外注A:10%

⚫︎外注B:10%

⚫︎外注C:10%

です。そして、徐々に10%を、それぞれ増やしていくのです。

気がつくと、

⚫︎社長:100%

⚫︎外注A:50%

⚫︎外注B:50%

⚫︎外注C:50%

⚫︎外注D:50%

⚫︎外注E:50%

⚫︎外注F:50%

に、なり、ほぼ4人チームです。

頼めなくなる人もいれば、突然いなくなる人、

産休取る方、ノイローゼになる方、調子が悪くなる方、

続出です。そこで、分散しておくのです。

ーーーーー

<具体的格安チームの作り方:分散長期>

1)自分の業務の一部を人に外注でお願いします。1人20%以下

→全部、1人に回すと

⚫︎信頼している人でも逃げたり。

⚫︎期限までにできなかったり。

⚫︎お金を持って逃げたり。

⚫︎想像もできない事をしでかします。

2)自分の業務の一部を別の人に外注でお願いします。1人20%以下

3)自分の業務の一部を別の人に外注でお願いします。1人20%以下

4)自分の業務の一部を別の人に外注でお願いします。1人20%以下

5)自分の業務の一部を別の人に外注でお願いします。1人20%以下

これで、あなたの業務を5人に分散して、外注できました。

20%なら、何か起こっても、別の人がリカバーできます。また、自分でもリカバーできます。

ここまでで、1人雇ったのと同じです。

外注の質を上げるために、別の外注にチェックさせたり、

校正させたり、専門(デザイナー・カラーコーディネイター・写真・ライター・コピーライター)を入れたり、

して、納品物の質と量を増やすのです。

さらに、ここで、営業を頑張るのです。

営業を人に任せるのは、最初難しいのです。

売上が2倍になるように頑張るのです。

できれば、単価を上げるのもいいでしょう!

「頑張る」とは、「努力」や「時間」をかけるのでは、ありません。

「ブレイクスルー」です。

考え方を変えるのです。

自分の営業の一部を別の人に外注でお願いします。1人に20%以下

アイデア・企画・企画書・表・アポイント

このように、どんどん外注化し、

自分の時間を空けて、企業戦略や営業戦略に集中していきましょう!

1-1)最初に雇うのは秘書。「自分を最強」にしてくれる。ミニ片腕?

<片腕>

仕事が、うまくいきだすと、自分の分身が欲しくなります。

部下に任せると、クオリティが下がる。売り上げが下がる。

だから、自分の分身「片腕」が欲しくなります。

実は、そんな人は、見つかりません。

そもそも優秀な人は、自分で独立します。

あなたと同じ経験・思いを持った人はいないのです。

あなたはあなただから、すごいのです。

もし見つかっても、継続的にうまくいきません。

<秘書活用>

秘書はあなたのパフォーマンスをあげる最大の武器です。

秘書という存在は、実は経営者にとって最強の“成長エンジン”です。

多くの人が「秘書なんて、大企業の社長がつけるもの」と思いがちです。

ですが、実際には利益がまだ出ていない起業初期の人こそ、

秘書を活用すべきなのです。

なぜなら、秘書とは“あなたの分身”であり、“あなたの時間を倍にする存在”だからです。

よく「片腕が欲しい」と言われますが、実は順番が逆です。最初に雇うべきは“自分の能力を補完する秘書”です。不得意なこと、やりたいけれど後回しにしていることなどを、秘書に代行してもらうことで、自分の強みやパフォーマンスを最大限に活かせるようになります。つまり、自分の時間と能力を2倍以上にできるということです。

<片腕は、秘書と分散!>

社長は孤独です。なので、相棒が欲しい。片腕が欲しい。と、

思うものです。しかし、そんな方は、いません。

自分が欲しがっているのは、寄り添ってくれる人と

本当に仕事を手伝ってくれる人だと思います。

本当に優秀な人は、自分で独立していくのです。

もしくは転職、引き抜かれていきます。

そこで、寄り添い、と、仕事ができる人を分けるのです。

秘書と片腕の分散です。

精神的な部分の相棒は、は秘書に任せ、寄り添って社長に守ってもらうようにします。

社長の仕事の片腕の部分は、一人に任せず、自分を3人以上に分解し、

項目毎に一人一人優秀な人を雇い活躍してもらう。のです。

経営者とは、常に孤独な存在です。

すべての意思決定を一人で担い、

ときに誰にも相談できず、重圧の中で動き続けなければなりません。

だからこそ、多くの社長がこう思います。

「信頼できる“片腕”が欲しい」

「自分のことを理解してくれて、しかも仕事もできる、

そんな人がいればどれだけ心強いだろう」と。

しかし、現実にはそんな理想の“片腕”は、なかなか現れません。

なぜなら、本当に優秀な人ほど、自分で独立していくからです。

あるいは、他社から引き抜かれてしまったり、転職の道を選んでしまうこともあります。

<分散>

そこで、私は発想を変えることにしました。

“片腕は一人ではなく、複数人に分散させる”という考え方です。

具体的には、社長の役割を2つに分けて捉えます。

◆ 1:心に寄り添う「精神的な片腕」=秘書

社長としてのプレッシャー、孤独、悩みを支えてくれる存在。

これは、業務能力とは別に、人として信頼できる“そばにいてくれる人”が

担うべき役割です。

そう、まさに秘書の存在がこれにあたります。

秘書には、心の距離を近く保ちながらも、礼儀と節度をわきまえ、

社長の感情や思考に寄り添い、日々の支えとなってもらいます。

⸻

◆ 2:業務を遂行する「実務的な片腕」=複数人制

一方で、実際の事業や経営を進めるうえで必要となる

“右腕”のような実務遂行者の役割は、一人に任せるべきではありません。

むしろ、自分自身の役割を3人以上に“分解”し、機能ごとに任せるのです。

たとえば:

• 数字と戦略に強い人には「経営計画と財務」を任せる

• 実行力と行動力のある人には「プロジェクト推進」を任せる

• クリエイティブに強い人には「ブランドやマーケティング」を任せる

このように、自分を分解し、項目ごとに“専門の片腕”を育てることで、

一人のスーパー人材に依存しない、持続可能で強い経営体制をつくることができます。

⸻

<まとめ:片腕は「一人」に集約しない時代へ>

現代の経営において、“オールインワンの片腕”を求めるのは、現実的ではありません。

だからこそ、寄り添い型の秘書と、機能別に役割分担されたチーム型の片腕。

この2つに分散することが、もっともバランスが取れ、実行力のある経営スタイルになります。

孤独を埋めるのは“信頼”。

事業を進めるのは“分担と専門性”。

これからの経営者は、「一人の片腕」ではなく、

“分解された片腕チーム”を育てるリーダーであるべきなのです。

精神面は秘書・仕事は分散。

<会社を「自分がいなくても回る仕組み」に変える>

多くの経営者が「いつか、会社を自分なしでも運営できるようにしたい」と考えます。

その“いつか”を“今”に変える第一歩が、「秘書を雇うこと」なのです。

「売上が上がってから秘書を雇おう」と考えるのではなく、今すぐに秘書を雇って、来るべき大勝負、大チャンスに向けて、今から秘書を活用できるように秘書活用ノウハウを鍛えるのです。売上が上がる前に雇って、PDCAを回すべきです。なぜなら、最初の秘書雇用はうまくいかないのが普通だからです。だからこそ、早くスタートし、改善を重ねていくことが重要です。

私は、これまでに常に2名の秘書を並行して雇ってきました。自ら秘書業務を経験したこともあります。だからこそ断言できます。

「秘書を、今すぐ雇いなさい。」

ーーーーーーーー

<社長の長所を活かし、短所を補う>

秘書に自分の長所(得意なこと)を伸ばしてもらい。

自分の(苦手なこと)を行ってもらう。

秘書の活用で最も大切なのは、自分の「得意」と「苦手」を明確にすることです。

まず、得意なことと苦手なことをリストアップします。得意なことは秘書に手伝ってもらってさらに伸ばす、苦手なことは思いきって任せてしまう。

たとえば:

⚫︎得意な分野について:本やYouTubeのリサーチ、要約、資料作成、計画の立案

⚫︎苦手な分野について:文書作成、事務処理、日程調整、手紙やお礼状の作成など

私自身も、マーケティングは得意でしたので、そのアイデアや構造をまとめてもらっていました。反対に、手紙を書くのが苦手だったため、秘書に代筆してもらっていました。すると、しばらくしてその秘書はまるで私が書いたような手紙を、自ら書けるようになったのです。

<秘書マニュアルは「自分で作らない」>

秘書を雇う際、「マニュアルがないと指示できない」と考える方も多いでしょう。

しかし、マニュアルは自分で作ってはいけません。それは時間のムダです。

秘書本人にマニュアルを「自ら」作ってもらうのです。

方法は簡単です。仕事は全て、「これをマニュアルに書いてね」と最初に伝え

• 日々の指示を伝えるたびに「これをマニュアルに書いてもらう。」

• 毎日マニュアルを確認しながら、修正点や追加点を口頭で伝える。

• 間違っていたら、その都度直してもらう。

これを繰り返すことで、秘書自身の理解が深まり、同時にマニュアルが出来上がっていきます。最終的には「伝えたことが、どれだけ伝わったか」も可視化できるのです。

⸻

<秘書の本質は「社長の仕事を奪うこと」>

秘書に対して、「仕事を教える」「管理する」と思っていると、時間ばかり取られてしまいます。

本来、優れた秘書とは、あなたが言わなくても仕事を“奪ってくれる”存在です。

秘書の目的は、「社長のパフォーマンスを最大化すること」。

そのためには、以下のような行動が求められます。

⚫︎常に一緒にいる

⚫︎すべての会議に同席

⚫︎全ての公式メール・電話の一次対応

⚫︎スケジュールの管理・共有

⚫︎根掘り葉掘り聞かず、まずはやってみる姿勢

こうしたサポートがあると、

社長は本来の「考える」「決める」「創る」ことに集中できるのです。

⸻

<マルチタスクと“社長が2人いる”という感覚>

秘書がいると、実質的に“社長が2人いる状態”になります。たとえば、誰かに会ったあと、その日のうちに秘書がお礼メールを出し、翌週にはお礼状やハガキを送る。この流れは一人ではできなくても、秘書がいれば実現します。

1つの出来事に対し、2倍のスピードで対応できる。

それこそが秘書の最大の価値です。

⸻

<社長の最大のパフォーマンスは「昼寝」にある>

実は、**社長の思考が最も鋭く、創造性に満ちている瞬間は「目覚めた直後」**です。

これは朝だけでなく、15分程度の昼寝によっても再現できます。脳が“まっさら”の状態になり、アイデアや判断が冴えるのです。

だから、昼寝をすると1日何回もこの状態を使える

その間に、秘書が以下を担当してくれます。

• 必要な情報の受け取り

• 緊急時のみ起こしてくれる

• 起床後すぐに仕事に戻れるよう準備してくれる

まさに、**「昼寝も戦略」**という考え方です。

⸻

<「アシスタント」ではなく「秘書」と呼ぶ意味>

世間では、「アシスタント」という言葉は下に見られがちです。

しかし、「秘書」と紹介するだけで、相手の対応が変わります。

「秘書=社長の横にいる人」と認識されるため、

・重要な連絡

・アポイントの調整

・判断が必要な案件なども、秘書を通じて伝えられるようになります。

どんなに経験の浅いアシスタントであっても、「秘書」と呼ぶだけで、対外的な信用が格段に高まります。

⸻

<秘書の雇い方:秘書は未経験者がいい理由>

最後に、秘書を採用する際は**「未経験者」をおすすめします**。

なぜなら、経験者は過去のやり方に固執しやすく、素直にあなたのやり方に合わせてくれない場合があるからです。

文句ばかり言う、前はやってなかった。前はもっとよかったなどと文句言う。また資格を持ってる人は、それだけですごく自信がある。でもこの時代、昔も資格の内容は使えなくなったものが多い。よって、資格なんてものは、なんの役にも立ちません。

また、資格を持っている人は、プライドが高く指示を聞かないこともあります。

一方、未経験者は素直で学習意欲が高く、自分の色に育てやすいのです。

⸻

<寄り添う存在としての秘書>

秘書という存在が、常にあなたのそばにいてくれることで、

あなたが日々感じる喜びや苦しみ、悩みや葛藤――

そういったすべての“心の動き”を、共に体験し、共有してくれます。

ただ業務をこなすサポーターではなく、

あなたの「そばにいる者」として、同じ景色を見て、同じ時間を過ごす。

その中で、秘書はあなたの考え方や行動の背景を深く理解し、

単なる補助者ではなく、**最も信頼できる「相談相手」**へと進化していきます。

時にそっと背中を押してくれ、時には厳しい言葉で目を覚まさせてくれる。

秘書は、あなたの本音に寄り添いながらも、的確なアドバイスや叱咤激励ができる存在。

だからこそ、経営者にとっては、かけがえのない“最高の理解者”となるのです。

ーーーーー

<秘書面接:本当の“相性”を見極めるプロセス>

秘書を採用する際、最も大切にすべきなのは「面接の質」です。

単なるスキルチェックや履歴書の確認では、本当に自分に合う人材かどうかは見えてきません。

だからこそ、私は**「面接の場だけでは判断しない」**ことを強く意識しています。

まず、最初に行うのは一般的な面接です。オフィスで話し、経歴や志望動機など基本的な情報を聞き出します。

しかし、実はこの時点では“仮の面接”にすぎません。

その後、私は候補者と一緒に食事に出かけます。

実はこの食事こそが、本当の意味での面接――**「本面接」**なのです。

テーブルを囲み、緊張の解けた状態で、ざっくばらんに会話を交わします。

世間話や過去の経験、価値観、ものの考え方など、幅広いテーマについて自然に話す中で、

その人がどのような姿勢で仕事に向き合っているのかを見極めていきます。

たとえば、ある課題について「こういう仕事があるけど、できる?」と聞いてみると、

人によって反応は大きく分かれます。

ある人(Bさん)は、「ちょっと難しいですね」「時間がかかりそうです」とネガティブな反応を示す。

一方、別の人(Aさん)は、「やってみます」「工夫すれば何とかできると思います」と、前向きに答えてくれる。

もちろん、どちらが正しいという話ではありませんが、私が見ているのは“スキル”ではなく“姿勢”です。

このようにして、面接というよりも“人間としての向き合い方”を見ていくのです。

⸻

<奥さんとの“相性確認面談”というもう一つの視点>

さらに私は、もう一段階の面接を設けています。

それがいわゆる「奥さん面接」です。

と言っても、奥さんが直接候補者に面接をするわけではありません。

候補者と私と奥さんの3人で一緒に食事をし、自然な会話の中で相性や雰囲気を見極めるのです。

これは非常に大切な工程です。

というのも、秘書という存在は社長のすぐそばにいるため、家族との信頼関係にも影響を及ぼす存在だからです。

奥さんがやきもちを焼いてしまうような関係性にならないか、

相手がどこまで礼節や距離感をわきまえているか、

家族ぐるみで信頼関係を築ける人かどうか――

そのような“空気感”を肌で感じ取る場として、奥さん面接を位置づけています。

⸻

⸻

<採用前には「1日インターン」で実践チェック>

そして、最後のステップとして、私は必ず**「インターンシップ体験」**をお願いしています。

いきなり採用してしまうのではなく、まずは1日、実際の業務に同行してもらうのです。

この1日で、以下のようなことを確認します:

• 一緒に過ごしてみて居心地が良いかどうか

• 動きのスピードや反応が自分のリズムと合っているか

• チャットや連絡への返信が早く丁寧かどうか

• 細かい指示に対して素直に動けるかどうか

こうして、**実際に一緒に動いてみなければ見えない「本当の相性」**を確かめていきます。

⸻

<まとめ>

秘書選びにおいて大切なのは、履歴書でもスキルでもなく、

**「人として合うかどうか」「長く信頼関係を築けるかどうか」**です。

そのために、私は

1. 一般面接

2. 食事を通じた“本面接”

3. 奥さんとの相性チェック

4. 実務体験としてのインターンシップ

という4つの段階を経て、じっくりと見極めています。

秘書は、あなたの分身です。

だからこそ、安易に決めず、誠実に向き合いながら、「この人となら一緒に未来を創れる」と思える相手を選んでください。

ーーーーー

<まとめ:秘書は「今すぐ雇え」>

社長の仕事は「考えること」「判断すること」「未来を創ること」。

その時間を作るために、あなたに今、必要なのは秘書の存在です。

PDCAを回すためにも、失敗して学ぶためにも、まずは動くこと。

秘書を通じて、あなたの能力は2倍にも3倍にもなります。

「秘書は、大きくなってから雇う」のではなく、

「大きくなるために、今すぐ雇う」のです。

1-2)起業・独立・副業「未来起業」→マインド起業・ミラクル起業

いつかは起業ではなく、

今スグに起業する。(今日・明日・今週)

起業といっても会社はやめずサラリーマンは続け、

大きな会社を作るわけでもなく、

大々的に起業するのではなく、

「マインド起業」と、して、

想いだけで、起業する。

そして、ハイブリットで働く。

「マインド起業」とは、会社を作るのではなく、

気持ちだけの企業です。

「マインド起業」は、

まだ、オフィスも店舗も何もいらない。

「屋号」と「名刺」と「マインド」の3つのみで、

起業しサービスを行い利益を出していく方法です。

起業を絶対に失敗しない方法は、

最初からお金をかけないこと。

⚫︎オフィス→自宅

⚫︎店舗→借りない。

⚫︎貯金→使わない。

⚫︎借金→借りない。

⚫︎サラリーマン→辞めない。

⚫︎人材→雇わない。外注で行う。人材ネットワークを作る。チームを作る。

⚫︎試す→売ってみる。本製品や本サービスがなくても売ってみる。「事前販売」

→自分の集客効果。ターゲット。キラー商品。価格戦略。USPがわかる。

この方法で行えば売れると思っているのなら、

利益出ます。

利益=売上ー原価ー経費です。

経費が「0」なら、儲かるのです。

大幅な利益が出てから、本格「起業」すればいい!

まずは、自宅やカフェ、ホテルで行ってみる。

ここまでを行うのを「マインド起業」と呼んでいます。

<マインド起業:事例>

ケーキ屋をしたい人は、突然会社を辞めて、店舗を持つのではなく、

まずは、自信のあるケーキを作って、知人のカフェで、売ってみる。

本当にそれに、価値があれば、売れて、評判になります。

ならなければ、何かが足りないのです。

<マインド起業で分かる事>

⚫︎メニュー開発

⚫︎最適金額

⚫︎売れ筋

⚫︎ターゲット

⚫︎顧客リスト

⚫︎マーケティング

⚫︎仲間(なかま)

⚫︎資金予測

⚫︎スタッフ

⚫︎広告予測

★実績もつく

⚫︎銀行でお金も借りれる(実績があるから)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「ミラクル起業:ステップ1」

「定職」と「副業」の両方行う「美味しいとこどりの手法。

サラリーマン(定職)と起業(副業)

ミラクル起業で、今の仕事(定職)を辞めずに、

そのまま、定職を月に200時間を働き続ける。

それとは別に土日や平日で、副業で別に月200時間働く。

これを「Wワーク」といいます。

「定職」と「副業」の両方行う。美味しいとこどり・・

それがミラクル起業(安定とチャレンジ)→最強の働き方。

従業員+個人事業主。Wで働こう。最強!やりがい。

いきなり辞めない、いきなり借りない

⚫︎小さく始めて、大きく育てる

⚫︎常にテスト&改善

⚫︎今の収入を保ちながら、少しずつ夢に近づく

⚫︎「ローリスク×ローリターン」と「ハイリスク×ハイリターン」を両立させる

●【定職・サラリーマン】従業員(ローリスク・ローリターン)今のまま、月200時間

●【副業・起業】経営者(ハイリスク・ハイリターン)土日と平日で200時間

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「ミラクル起業:ステップ2」

「サラリーマン(正社員)」+「起業(副業)」+「インデックス投資」

を、同時に3つを行う事。そして、最後はFIRE(ファイヤー)も目指します。

⚫︎【定職】サラリーマン(ローリスク・ローリターン)

⚫︎【副業】起業・独立(ハイリスク・ハイリターン)

⚫︎【投資】インデックス投資(ミドルリスク・ミドルリターン)

3つを同時に行うことで、分散化でき、リスクもリターンも平均化される最強方法です。

FIRE(ファイヤー)とは、経済的独立・早期退職」を、未来目指すために

<起業は?「どんな仕事を選んだいい?」>

●自分の好きなこと

●自分の得意なこと

●人の役に立つこと

★3つの合わさったところ

<企業に最適なサービス>

●相手に利益が出るもの

●日本中に売れるもの

●世界中に売れるもの

ーーーー

起業するには、

⚫︎独自性「他社や他人にない自分だけの価値」「目立つ」「魅力的」

⚫︎属人性「自分にしかできない物」「真似されない」

が必要です。

ーーーー

自分自身の集客効果も試せたり、「顧客リスト」作りができる。

だんだん売れるケーキがわかってくる。

その「地域のターゲット」と「キラー商品」が明確になり、

その地域やターゲットの「価格帯」もわかり、

「見せ筋商品」「不良在庫」も明確になってくる。

どんどん、カフェを増やし、利益が出てきたら、初めて「起業企画書」にまとめ、

「採算イメージ企画書」を作ってみる。

出来上がった両「企画書」は机上の空論ではない。本物の企画書ができる。

本格的に「起業」する頃には、「キラー商品」「ターゲット」「顧客リスト」「価格帯」が明確になり、

即利益がでる企業ができる。

<ミラクル起業のイメージ>

⚫︎ローリスク・ローリターン【定職】サラリーマン

⚫︎ハイリスク・ハイリターン【副業】起業・独立

⚫︎ミドルリスク・ミドルリターン【投資】インデックス投資

3つを同時に行うことで、分散化でき、リスクもリターンも平均化される最強方法です。

「ミラクル起業」と呼んでいます。

<起業の成功方法>

⚫︎ハイブリット起業(ミラクル企業)

→「定職」+「副業」の2つ以上やる事。

⚫︎ハイブリッド能力(複数能力掛合)

→2つ以上の「能力」を掛合せて使える力。

<起業のステップ>:貧乏父さん、金持ち父さん> BY:ロバート・キヨサキ

●従業員(会社員・サラリーマン)

↓

●専門家(研究・実験・マーケティング・集客)「マインド起業」

↓

●経営者(起業家・企業家)「本格起業」

↓

●投資家(株式や債券)

★未来起業とは、いつか起業するのではなく、

今すぐに起業して、「専門家」「研究家」「マーケティング」「集客」をスグに行う。

ーーーーーーーーー

<点を増やす>

イノベーションを起こそう!

自分自身のイノベーションを起こそう!

人生のイノベーションを起こそう!

人生も「点」の質と量で決まる。

今、AIに詳しい人が増えています。

でも気をつけたいのは、「AIを使える=点」ではありますが、

それ「1個だけ」では差別化できないということ。

スティーブ・ジョブズは、かつてこう言いました。

「点」と「点」が、いつかつながる」と。

⚫︎一見関係ないように見せる「点」

⚫︎一個一個は弱い「点」しかし、異なる分野

人生でどれだけの「点」を持っているか。

どれだけ、異なる分野の「点」を持っているか。

「点」は、スキルでも、人材でも、経験でも構いません。

いくつの「点」を持ち、それを自分だけの“線”にできるか。

そこに、あなたの「ハイブリッド能力」が生まれるのです。

1-3)「未来起業」→別ブランド(起業家のための起業)

起業は、まだ起業してない人だけのものではありません。

もうすでに、起業して企業やフリーランスの方にも、

「別ジャンル」や「ターゲット別」「価格別」「戦略別」「思考別」

に新たに起業するのをお勧めします。

当時、私は、6ページ30万円の「低価格サイト制作」を行なっていました。

それを突然、「200万円のサイト制作」を行い始め、

その後、2時間30万円の「コンサル会社」を行いました。

よって、別ブランドで「未来経営」「低価格商品」「高額商品」で、起業してもいいのです。

ーーーーー

私のように通常業務以外にブレーンを集めて、

「未来経営」の思考会議を行ったり

⚫︎メイン:制作サービス:通常の営業・受注・制作・納品

⚫︎サブ:未来経営:未来経営15項目のイメージ図制作・ブレーン会議

ーーーーー

ーーーーー

「ユニクロ」が「ジーユー」を出したように「低価格戦略」

⚫︎メイン:ユニクロ:ファミリ:中価格:日常:ベーシック

⚫︎サブ:ジーユー:若者中心:低価格:自由:流行重視

ーーーーー

ーーーーー

トヨタがレクサスを出したように「高級高額戦略」

⚫︎メイン:トヨタ:大衆:低価格から中価格:台数重視:コスパ:安心信頼:実用志向

⚫︎サブ:レクサス:高級:中から高級価格:空間演出:先進性:世界基準:プレミアム

ーーーーー

1-4)「未来起業」→【Wブランド】

Wブランドとは、「大衆向け」と「高級向け」等の2つのブランド、「サラリーマン」(安定)と「副業・起業」(チャレンジ)等の2つのブランド、「特質なこと」(メインターゲット)と「対談特化」(サブターゲット)等の2つのブランド、幅広い市場を効率的にカバーする戦略です。大衆向けには信頼性と親しみやすさ、高級向けには独自性と高を同時に展開したり付加価値を持たせることで、異なる顧客層に刺さる製品・サービスを構築できます。これにより、単一ブランドでは成し得ない「利益の最大化」と「ブランド格の向上」を同時に実現できます。さらに、事業の安定性を高め、ブランド全体の信頼感と認知度も飛躍的に高まります。

高級ブランドで高単価・高利益率を確保しつつ、大衆ブランドで継続的な販売数とキャッシュフローを生む構造は、経営の安定と成長を同時に加速させます。

<Wブランドのメリット>

⚫︎「2層の市場」を同時に獲得できる(大衆と高級の両方)

⚫︎「価格帯の幅」が生まれ、利益構造が強くなる

⚫︎「ブランドの格」を高めつつ、大衆にも浸透できる

⚫︎「選択肢の豊富さ」で顧客満足度が上がる

⚫︎「高級側の演出」が大衆側にも信頼感をもたらす

⚫︎「差別化」がしやすく、競合から抜け出せる

⚫︎「高級ブランド」があることで、会社全体のイメージが上がる

⚫︎「ブランディング戦略」が多層化し、柔軟に展開できる

⚫︎「売上の安定化」ができ、不況時も大衆層でカバー可能

⚫︎「成長フェーズ」に合わせてブランド育成ができる(段階的戦略)

<Wブランドのデメリット>

⚫︎「ブランドの混乱」が起こる可能性(イメージのブレ)

⚫︎「高級ブランド側の希少性」が大衆化で損なわれる危険

⚫︎「運営コスト・開発リソース」が2倍に増加する

⚫︎「顧客対応・販路」が複雑化し、管理が難しくなる

⚫︎「両立の戦略設計」が甘いと、両方中途半端になるリスク

<Wブランド事例>

⚫︎トヨタ(大衆ブランド) ✖ レクサス(高級ブランド)

⚫︎ホンダ(大衆) ✖ アキュラ(高級)

⚫︎日産(大衆) ✖ インフィニティ(高級)

⚫︎フォルクスワーゲン(大衆) ✖ アウディ(高級)

⚫︎ルノー(大衆) ✖ アルピーヌ(高級)

⚫︎シボレー(大衆) ✖ キャデラック(高級)

⚫︎フォード(大衆) ✖ リンカーン(高級)

⚫︎ヒュンダイ(大衆) ✖ ジェネシス(高級)

⚫︎キア(大衆) ✖ キア・ウォーリア(高級EV)

⚫︎アマゾン(大衆EC) ✖ アマゾン・プライム(プレミア会員)

⚫︎コカ・コーラ(大衆) ✖ コカ・コーラ・プレミアム(高級路線)

⚫︎ペプシ(大衆) ✖ マウンテンデュー・インパクト(プレミア炭酸)

⚫︎ヘッド&ショルダーズ(大衆) ✖ P&Gプレミアダメージケア(高級)

⚫︎ネスカフェ(大衆) ✖ ネスプレッソ(高級)

⚫︎ケロッグ(大衆) ✖ ケロッグ・クラシック(プレミア穀物)

⚫︎マクドナルド(大衆) ✖ マクカフェ(高級カフェライン)

⚫︎ルフトハンザ(大衆) ✖ ルフトハンザ・ファーストクラス(高級)

⚫︎ユニクロ(大衆) ✖ +J・Uniqlo U(高級デザイナー)

⚫︎イケア(大衆) ✖ SVALNÄS(高級限定家具)

⚫︎アップル(大衆) ✖ Apple Watch Hermès(高級コラボ)

⚫︎パナソニック(大衆) ✖ ラムダッシュ(高級シェーバー)

⚫︎シャープ(大衆家電) ✖ ココロボ(プレミア家電・ロボット)

⚫︎ソニー(大衆AV機器) ✖ グランドワガード/グランドヴィジョン(高級スピーカー・TV)

⚫︎キャノン(大衆カメラ) ✖ EOS Rシグマンス(高級フルサイズミラーレス)

⚫︎キヤノン(大衆プリンタ) ✖ imagePROGRAF(高級大判プリンタ)

⚫︎サムスン(大衆スマホ) ✖ Galaxy Z Fold/Flip(高級フォルダブル)

⚫︎ファーストリテイリング(大衆アパレル) ✖ Theory(高級ライン)

⚫︎H&M(大衆ファッション) ✖ COS(高級ベーシック)

⚫︎ギルレット(大衆シェービング) ✖ 球面3枚刃/Labs(最高級カミソリ)

⚫︎スター・ウォーズ(大衆エンタメ) ✖ ライズ/ヴィンディケーター(高級スピンオフ作品)

1-5)「未来起業」→【起業のハイブリッド(3分類)】

① ミラクル起業

→ 思いついた瞬間に即行動する「即行動型の起業」

→ 瞬発力を活かした一発逆転型。

→ マーケティングや市場実験として行う。

② ハイブリッド起業

→ 2つ以上の基盤を同時に持つ「副業型起業」

→ 例:「定職+副業」「会社員+法人」「雇用+NPO活動」

③ ハイブリッド能力

→ 複数スキルを掛け合わせた「スキル融合型起業」

→ 例:「デザイン×戦略」「コンサル×営業」「論理×感性」

2-1)未来経営「未来経営」

今だけを頑張るのではなく、大きな目標をたて、そこから逆算して、

未来を見つめ、今を頑張る方法。未来経営方式。

一般的な経営は【問題解決型】です。

「問題発見」し、目の前の課題を次々と処理し解決

「問題解決」していく「問題解決型」のスタイルです。

そのために、マニュアル化・指導・教育・工夫・努力。

様々な手段が駆使されます。

この方法では、経営の問題は一定レベルまで解決します。

しかし、

それだけでは本来の目標や理想の未来には到達できません。

まして、自分の叡智や限界を超えた企業には成長しません。

経営は、化学変化です。

自分ひとりではできない世界も、

信頼できる秘書や人材・パートナー・機材・環境・AI

と融合することで、

思いがけない素晴らしい世界が生まれます。

私も当初、私だけの能力では、

会社は「売上1億円が限界」だと思っていました。

ところが、多くの人とのつながりと、他の方の協力で、

最終的には、売上20億円まで達成しました。

これは、私の能力だけではありません。

「未来経営」を戦略として、

大きな目的と目標を作り、それを逆算して、計画を作り、

そのための今日の仕事を一生懸命にやることが大事です。

これを僕は、標語にしていました。

「未来を見据えて足元固める」

とにかく、このPDFを1回全部一通り読んでください。

全体像を掴んでください。

経営の技術とノウハウを学び続け会社を進化させる。

<行動指針>

⚫︎1年後・2年後・5年後・10年後の会社や自分の未来像を具体化する

⚫︎現在の分析し、未来から逆算して、今やるべきことを設計する

⚫︎技術を日々アップデートする

⚫︎USPやサービスを日々アップデートする

⚫︎経営技術を日々アップデートする

<会社のビジョン><会社のビジョン>

会社のUSPを作る・視覚化して、自分に迷いがないようにする。

会社の方針や方向性をはっきりする。(わかりやすくする)

会社の方針や方向性を「社員・クライアント・パートナー」に魅力的にする

会社の方針や方向性を視覚的に見れるようにする「ポスター・標語・クレド」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<KPI(重要業績評価指標)>

KPIとは、「重要業績評価指標)」です。

「Key Performance Indicator」の略です。

でも、私はKPIは「未来経営」では、意味がないと思っています。

なぜなら、KPIは「未来」ではなく

「過去」からばかりを測る指標だからです。

多くの企業でKPIが使われていますが、

実際には「過去の結果」を記録しているだけです。

⚫︎アクセス数、

⚫︎問い合わせ数、

⚫︎来店数、

⚫︎売上件数。

これらはすべて「終わったこと」です。これらはすべて「終わったこと」です。

その数字を見て、良かった・悪かったと判断しますが、

それは「テストの点数を見て、将来が見えると思い込んでいる」のと同じです。

本当に必要なのは、未来を変えるための

「思考」と「戦略」と「行動そのもの」です。

KPIの問題点は、「測れること」だけに集中してしまうことです。

そうすると、本当に大切なものが見えなくなります。

たとえば、顧客の感動、社員のやりがい、市場の変化の兆し。

これらはKPIでは見えません。

だから、KPIから脱出しなければいけません。

これからの時代に必要なのは、未来を見る視点です。

そこで、未来経営としては、

KFD(Key Future Design)=未来設計逆算思考

KVI(Key Vision Indicator)=未来の“実現指標

の2つを行います。

まずは、KFDを行います。Key Future Designです。

未来を設計する思考法です。

目的がブレないように、未来から逆算して今の行動を決

めます。未来を設計する思考法です。

目的がブレないように、未来から逆算して今の行動を決めます。

そこで【KVI】です。

Key Vision Indicator」です。

未来を測る「実現指標」

設計した未来に対して、どこまで近づいているか?を測る未来メーターです。

KVIは、「可視化」「実感化」「数値化」の3つで構成

されます。

まとめると、KPIは過去を見るためのもの。

⚫︎KPI(Key Performance Indicator)は「過去の結果」を見る指標

⚫︎KVI(Key Vision Indicator)は「未来の実現度」を測る指標

これからの経営は、「未来を設計し」「未来を測る」こ

とが重要です。

数字の奴隷になるのはやめて、

未来を創る経営にシフトしましょう。

ーーーーーーーーーー

【実践】<会社の変革と成長>

1)個人事業主期(目安:社長 1人)

社長ひとりで経営。すべてを自分で行う時期。

→この頃は、売り上げもない、実績もない。知名度もな

い。

→あるのは、夢と目標だけ、だからこそ「プレゼンテー

ション」が大事!→あるのは、夢と目標だけ、だからこそ「プレゼンテー

ション」が大事!

→企画書とプレゼンテーションが大事だった。

2)小規模企業期(目安:社員数 2~30人)

社員が入社し「文鎮型組織」。社員が一部業務を担当。

→自分の時間を増やしパワーを上げるために、人材5人

目ぐらいに秘書を雇用!!

→この選択が、その後の成長や企業化につながった。

→必死に企業化を目指していた。

3)チーム経営期(目安:社員数 約60人)

組織が「ピラミッド構造」役割分担が進む。ほぼ社員が業務を遂行。

→全く新しい経営が必要で、すべての方法を変えていっ

た。

→経営も営業もゼロからの作り直し

→組織化がすごく大変だった、チームから始めて突破し

ていった。

4)企業化期(目安:社員数 約100人)

仕組みが整い社員が経営にも参加。社長が手放すほどに

成長速度が加速。

→社長が「仕組み・仕掛け」に集中すると、会社は自然に大きくなる。

→気が付けば、自然に社員は増えていった。

→経営は「任せること=加速させること」になる。→経営は「任せること=加速させること」になる。

★よくあるのが、天才的経営者の問題です。

全部、自分でできたり、全部、自分がしなくては、気が済まない方法です。

能力が高い人に多いです。

しかし、自分の限界を突破するために、チームで行う方法を、思いついた方は、

飛躍的に伸びるのです。

3本の矢です。

2-2)未来経営「仕事分析」と「利益アップ」

「未来経営」で最初に行うのが「仕事分解」と「仕事分析」です。

なぜなら「未来経営」では、利益アップ、年収アップのために、

人材(スタッフと秘書)を

増やすことが前提になるからです。

自分1人の力や能力だけでは、

自分の能力を高められないからです。

チームで戦うのです。

人材が会社を推進させます。

逆に言えば、人材を増やさない限り、

会社は大きく前に進みません。

大きいとは、おきさだけと違います。

質や目標のことでもあります。

ただ、チームといっても、

<1人増加では効果がない>

たとえば、社長1人で事業を行っている段階で、

スタッフを1人雇ったとします。

しかし、社長がスタッフに仕事を教えることで、

社長自身の仕事の「質」と「量」は50%に落ちます。

一方、スタッフもまだ未熟で、能力は50%ほどです。

結果的に「2人で1人分」のパフォーマンスしか出せず、

仕事の質と量は増えません。

売上が増えず、仕事も減らず、人件費だけ増えて、利益が減ります。

そんな状況だから「疲弊」してしまいます。

そうなんです。

そこに大きな壁があるのです。

1人入れて、そこで、挫折するのです。

だから、1人で頑張っている方は、

永遠に、1人で頑張るのです。

なぜなら、2人でも意味がないからです。

<2人増加でも効果がない>

たとえば、社長1人で事業を行っている段階で、

スタッフを2人雇ったとします。

給料は3倍です。経費も3倍なのに・・・

しかし、社長がスタッフに仕事を教えることで、

社長自身の仕事の「質」と「量」は50%に落ちます。

一方、スタッフもまだ未熟で、能力は50%ほどです。

なので、3人全体で、150%にしかならず、

思ったより効果がないのです。

「疲弊」して、続かず、その先に、進めないのです。

その大きな、壁を越えるのです。

映画ディズニーの「モアナと伝説の海」の「珊瑚礁」の海の壁と同じです。

意味がわからなければ、ぜひ映画を見てください。

モアナは、「珊瑚礁」を超えて、「珊瑚礁の外」に出たのです。

「ブレイクスルー」(限界突破の超進展)です。

そこで、本当に2倍のパフォーマンスを得るには、

「4人チーム(社長含む)」を作る必要があります。

4人 × 50% = 実質2人分の戦力です。

ブレイクスルー

「壊すからこそ突き破れ通り抜け貫通し、そして新たな展開へ飛躍できる」

のです。

<4人で初めてチームの意味がでできます>

<最初の4人チーム作成方法>

4人チーム作成の方法

当初の4人チームは、お金もなく、雇えませんでした。

全員正社員ではないです。

一部外注、一部アルバイト。

⚫︎社長

⚫︎スタッフ:経理財務:バーターで無料

⚫︎スタッフ:システムエンジニア:焼肉奢って作ってもらった

⚫︎秘書:アルバイト:時給

4人チームができました。

成長してからも、外注していました。

また、優秀な人は、年収も高いので、

週1回2時間だけ、契約した人もいました。

これで、売上が上がってきました。

これで初めて「効果的な拡張」が実現します。

<4人チームの構成>

⚫︎社長:1名

⚫︎スタッフ:2名(原価1000万円)

⚫︎秘書:1名(原価500万円)

合計人件費:1500万円

この中で秘書は「社長自身の効率を向上」させます。

社長の仕事の「質」と「量」が増え、さらに「未来を描く時間」が生まれます。

この4人チームの3人が「90%の業務」を担い、

社長が「10%の要点」に集中できる状態が理想です。

要点とは社長の仕事の「質」と「量」が増え、

さらに「未来を描く時間」が生まれます。

そして、その体制をつくるために、

そこで、まず必要なのが「売上アップ」です。

売上が上がれば、チームが作れるのです。

では、どうやって売上(利益)を上げるのか?

普通は「利益が落ち込む月」や「利益の少ない仕事」を伸ばそうとしますが、

そこは苦手分野であり、実は利益を伸ばすのは難しいです。

だから、逆に得意な分野を伸ばします。

⚫︎最も利益が高い仕事

⚫︎最も利益が上がる月

⚫︎新規ではなく、既存顧客へのアップセル・クロスセル

これらを伸ばすために、まず「仕事分析」を行います。

過去の平均利益が高い順に、仕事をリストアップします。

ベスト10で構いません。

そして、そこに戦略を投下します。

⚫︎長期戦略:1回の仕事を2回以上にする

⚫︎高額戦略:金額を2倍以上にする

⚫︎サブスク戦略:毎月の契約にする

そのために、「ベスト10の仕事」を体系化します。

<体型全体図>

⚫︎体系化

⚫︎全体図

⚫︎構造化

⚫︎左から右に進行する

仕事の全体像を可視化し、「この仕事は直ぐに終わらない」

事を相手に見せ伝えるのです。

⚫︎この仕事はもっと深くまで続く

⚫︎この仕事はもっと長く続く

⚫︎この仕事は体系的に設計されている

⚫︎すべてを終わらせるには3年以上かかる

これらを一覧で提示します。

すると、受注は「深く(高額)」

「長く(長期契約)」

「継続的(サブスク)」に変化していきます。

すると初めて、利益が増え、人材を雇えるのです。

要は、人材をチーム化するために

仕事を増やし利益を増やすのです。

原価(人件費)、1500万円のために、

最低利益3000万円〜通常利益4500万円〜最高利益7500万円を目指すのです。

2-3)未来経営 全体を知る「ビックピクチャー」

<全体視点と細部視点の両立>

全体を知ることが重要です。

絵や図、イラストで言語化だけでなく、視覚的に

具体的なイメージにすることが大事です。

未来の会社や未来の組織の絵を書きましょう

「枝葉」を見るのはいいけど、それだけでは意味がありません。

「自分の仕事」や「お客様」にとって、

それがどういう意味があるのか?を常に問いましょう。

「細部」を見ながら「大きな全体」を考える視点が、

これからの経営には欠かせません。

⚫︎広告ひとつ作るにしても、「なぜこのデザインか?」

「どんな印象を与えるか?」「その印象が売上にどうつながるか?」を考える。

⚫︎スタッフの一言も、「お客様との信頼関係」にどう影響するのか、

「リピート率」や「口コミ」にどうつながるかを意識する。

⚫︎チラシ一枚の色使いや言葉選びも、ブランディング全体の統一性や、

感情の記憶に影響してくる。

⚫︎「クレド」も単なる言葉ではなく、スタッフの行動基準になり、

「企業文化」や「顧客体験」に直結するものです。

全体像を理解しながら、細部のひとつひとつに意味を持たせる。

それが「全体設計」の思想であり、「未来経営」の核心です。

全体を知らずして、細部にこだわっても意味がありません。

逆に、細部をないがしろにしても、全体は空洞になります。

⚫︎枝葉と幹をつなぐ

⚫︎現場と戦略をつなぐ

⚫︎一つ一つを「売上」「ブランド」「信頼」と結びつける

この「全体思考」が、あなたの仕事を10倍に変える基盤です。

ーーーーーーーーーー

普通に仕事をしていくと、自分で自分のことが分からなくなり、

また視野が狭く、目的が不明確になり、

現時点での自分の位置(場所)や、目指す目標や位置が、

わからなくなります。

★位置とはポジショニングのことです。

今の現在のまま頑張っていると、

登った山の頂上に着いた時に、

「この山じゃない」「こんな山のイメージじゃない」と、

今の行動が、本当に自分が目指したい目的に、

向かっているかわからなくなります。

そこで、自分のためにも、

また、スタッフのため、パートナー企業のためにも、

「事業全体」や「ロードマップ」が、視覚的にわかる

ようにしましょう。

大きな1枚の紙に目標や目的を書いたり、

絵や図にしたりして、

壁に貼り出しましょう!!

「木を見て森を見ず」と、いう言葉があるように、

目の前や小さいことに心を奪われて、

全体を見通さないことにならないように、

全体やゴールを見て、全体を把握して、経営しましょう!

また、自分だけではなく、

スタッフ、仲間、関係者に浸透させましょう!

目標を具体的な絵にすることで、

イメージが湧き、達成スピード、達成率が自然に上がります。

★全体を見る(大きな絵を描き貼り出す)

★高いところから全体を見る(鷹になったつもりで上空から見る)

★ロードマップを作る

ロードマップには、資金・売上・利益・オフィス・図面

経費・人材・組織・組織図・機材・サービス・商品・技術などを、

具体的に明確にしましょう。

目の前の問題点を改善するのではなく、

大きな目標に向かって、根本的な改善を行いましょう!

2倍じゃなく、100倍を目指すのです。

困っているところを改善する問題解決ではなく、

画期的改善(大幅改善・根本的改善)を目指すのです。

「対症療法→原因療法」

大きな紙だと、1枚で全部を見渡せ、

詳細まで見れるのもいいです。

また、誰かにプレゼンするなら、

企画書にするのもいいでしょう!

私は、スタッフへのプレゼンを

半年ごとに1回行い、毎回約400ページ以上の

資料を作って行ってました。

写真やイラスト、イメージ、図や、表、図面などを入れて、

わかりやすく、視覚的にしていました。

内容は、以下です。

⚫︎過去の目標と項目

⚫︎過去の項目毎の達成評価と進捗率状況

⚫︎現在の目標と項目

⚫︎今後の目標と項目(クオーター毎)

⚫︎近未来の目標と項目(2年~3年)

⚫︎未来の目標と項目(5年~10年)

全て数値化し、具体的にしていました。

★企画書を作りプレゼンする。

★数値化し達成状況報告、達成率を確認する。

★写真やイラスト、イメージ、図や、表、図面を入れる。

<会社成長>視覚化・ビジュアリゼーション

複雑で難解、遠い先なことほど、

絵や図にすることで単純化(シンプル化)したほうがわかりやすくなります。

将来の目標や目的を絵や図にしましょう!

例えば、未来の会社組織図、オフィスの建物、オフィスの図面、

マップなどを、大きく絵にかいて、

壁に張り出し、毎日見ましょう!

その結果、自分やスタッフに具体的に浸透すると、

なぜか目標を達成しやすくなります。

また、2~3年後の目標より、

10年後・20年後の

奇跡のような目標をててることが

モチベーションにつながります。

例えば、売上20%アップより、

売上2倍!。 売上20倍の方が夢が広がり、

根本的解決につながります。

★可視化(明示化)する

★絵や図を描く(イメージ化)

★将来の目標を書き出す(言霊やアイコン化)

⚫︎未来経営「全体体型図」

https://www.clipinc-web.com/miraikeiei#2-4

2-4)未来経営 サービスの構造化「全体体系図」「全体構造図」

商品やサービスを売るとき、「単体で売らない」ことが重要です。

簡単に言うと「単品商品」ではなく「定食」で売れと言う事です。

それが、お得に見えるし、原価も経費も安くできるのです。

単体だと、比較され、値切られ、

安くしか売れないのです。

そこで自分のサービスを構造化するのです。

「全体体型図」を作るのです。

<全体体型図の作り方>

左から右に流れ15個以上の「大タイトル」をつけ

その下に、サービスを詳細に10個以上書くのです。

すると、サービスが15×10個になり、

300個以上のサービスになります。

特にサービスの中には、聞いたこともない言葉や

とんがったサービスも入れるのです。

その中から、顧客にピッタリの

「大タイトル」を選んであげるのです。

<全体体型図イメージ・全体構造図イメージ>

USPの作り方「全体体型図」:横6個×縦10個(大タイトル付き)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

|大タイトル | 自社だけか | 独自性 | 強み | ユーザーの利益 | 爆発的 |

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

|理念 | 原体験 | 視点の違い | 価値言語化 | 共感想定 | 一言キャッチ |

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

|顧客理解 | 顧客像 | 隠れニーズ | 欲求接続 | 記憶に残す | 感情の爆発 |

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

|競合分析 | 他社比較 | 独自要素抽出 | ずらし設計 | 差別化表現 | 突き抜け軸 |

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

|自社理解 | 信念整理 | 得意の整理 | 強みの物語化 | 自分らしさ | 象徴ワード |

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

|言葉設計 | 単語収集 | 言い換え | 一言精査 | USP完成 | 拡張展開 |

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

|歴史・背景 | 動機の棚卸し | 原点の構造化 | 継承した意志 | 存在意義 | 社会への宣言 |

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

|感情の解像度| 気持ちの揺れ | 欲求の根底 | 行動理由 | 共感スイッチ | 涙の瞬間 |

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

|提供体験 | 使用前の悩み | 利用中の感情 | 使用後の変化 | 実感の声 | 期待を超える瞬間

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

|社会性 | 共鳴ポイント | 時代との接続 | 使命の表現 | 共創する構造 | 巻き込み力 |

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

|変化の物語 | ビフォー整理 | 変化の設計 | 転換点の演出 | 未来の提示 | ドラマ化 |

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<全体体型図>

全体体型図のプレゼンの様子。

大きく出力して、

ハレパネにはる

<全体体型図のメリット>

「全体体型図」があるから、高く売れるのです。

⚫︎全体がわかる

⚫︎サービスの全体像が側かる

⚫︎「網羅的で信頼できる」と思ってもらえる

⚫︎総体的と思っても萎える

⚫︎流れが分かる

⚫︎詳細がわかる

⚫︎深くわかる

⚫︎多すぎて自分では行えないと思う。

⚫︎どこでも売れる

⚫︎どこからでも売れる

⚫︎誰で売りやすい

⚫︎長期だと思う

⚫︎サブスクで売りやすい

「この人は任せられる」と思われる

<全体体系図を作るメリット:50個>

⚫︎クライアントに「全体像」を一瞬で見せられる

⚫︎「網羅的で信頼できる」と思ってもらえる

⚫︎あなたの「専門性」が図だけで伝わる

⚫︎「この人は任せられる」と思われる

⚫︎営業トークが不要になる

⚫︎プレゼン資料としても使える

⚫︎価値の説明が「視覚化」される

⚫︎高額提案が通りやすくなる

⚫︎単発よりも「継続契約」につながる

⚫︎サブスク型に変換しやすくなる

⚫︎サービスの抜け漏れが減る

⚫︎自分自身の整理になる

⚫︎提案内容のロジックが強くなる

⚫︎見える化で安心感を与えられる

⚫︎他社との違いを一発で伝えられる

⚫︎サービス単価を引き上げられる

⚫︎高額契約につながりやすくなる

⚫︎「全部やってほしい」と言われやすくなる

⚫︎長期計画を組んでもらえる

⚫︎分割提案・段階提案がしやすくなる

⚫︎クライアントの理解スピードが上がる

⚫︎チームへの説明資料にも使える

⚫︎外注・協力会社とも共通認識を持てる

⚫︎研修資料としても使える

⚫︎情報発信のネタとして使える

⚫︎Webサイトやブログにも転用できる

⚫︎体系図だけで“ブランディング”ができる

⚫︎ワークショップのネタにもなる

⚫︎PDF化すれば“無料プレゼント”にもなる

⚫︎「解像度が高い人」と思ってもらえる

⚫︎営業代行資料としても使える

⚫︎見積りが通りやすくなる

⚫︎コンサル力の証明になる

⚫︎業務の全体設計力が伝わる

⚫︎「パートナーとして信頼」されやすい

⚫︎契約更新の根拠になる

⚫︎お客が“自分に必要な項目”を発見できる

⚫︎1枚で「長期戦略の導入」ができる

⚫︎そのまま出版や講座にも使える

⚫︎提案の「ステップ設計」がラクになる

⚫︎営業せず「勝手に売れる図」になる

⚫︎SNS投稿のテンプレにもなる

⚫︎パワポ・カタログ・チラシなどに流用可能

⚫︎顧客が「継続契約したくなる仕掛け」になる

⚫︎「この人しかいない」と言わせられる

⚫︎ポスター印刷して壁に貼れる

⚫︎クライアントが社内で説明しやすくなる

⚫︎価格交渉されにくくなる

⚫︎リピート依頼が増える

⚫︎“あなたの価値”そのものが伝わる図になる

<全体体型図でサービス単価を引き上げられる理由>

⚫︎「全体体系図」があると、「部分」ではなく「全体」を見せられる

それにより、次のような心理と戦略が働きます:

ーーーーーー

■なぜ「サービス単価を引き上げられる」のか?

1)「価値の量」が明確になる

→ たとえば、1項目の説明より「15×10=150個」のサービスがあると

「これだけやってくれるのか」と思わせられる

2)「比較対象」がなくなる

→ 図にして体系化されていると、他社と単純比較できない。

「これはこの人だけの世界観」と思われ、価格が通りやすくなる

3)「戦略設計料」として含めやすい

→ 単なる作業ではなく「設計・設計図・監修・全体監理」ができると伝わる。

これは「価値が高い」と認識されやすい

4)「見えない価値(思考力・設計力)」を見える化できる

→ コンサル的価値や戦略提案力は本来見えにくいが、図にすることで一発で伝わる

ーーーーーー

<全体体型図で「サブスク」で売れやすい理由>

■なぜ「サブスクで売れやすい」のか?

1)「順番に導入する」という構造が作れる

→ 「今月はこの3ブロック」「来月は次の4ブロック」というように、月次で分割提案がしやすくなる

2)「継続的に一緒に取り組む」というイメージを持たせやすい

→ 全体設計があることで、「一緒に完成させていく」「継続して最適化していく」という納得感が出る

3)「やり残し」が自然と残る

→ 全体を見せた上で「今日はここまでやりましょう」と伝えると、他の部分が“未完了の価値”として自然に残る

4)「使えば使うほど得」な印象を持たれる

→ クライアントは「図にある内容を毎月一つずつ受け取っていける」と思うと、長く続けた方が得だと感じる

2-4)未来経営「全体体系図」具体例

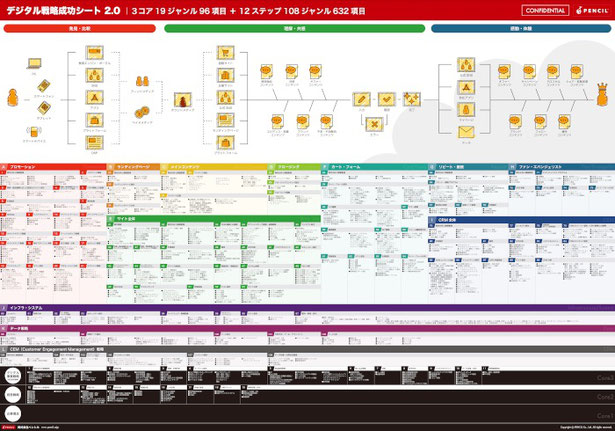

左図は、ネットに落ちていた「全体体型図」事例です。

「ペンシル成功シート」で検索できます。

トヨタ自動車が販売しているのは、

「タイヤ」や「ハンドル」や「シート」などの部品ではありません。

それらすべてを組み合わせた「完成車=自動車」という

「複合商品」として提供しているのです。

部品単体では、大きな利益は出ません。

トヨタの年間利益は、約5兆円。

これは「自動車の売上」から「原価(部品・製造費)」と

「経費(人件費・広告費・研究費など)」を引いた「純粋な儲け」です。

ーーーー

⚫︎売上:約50兆円

⚫︎原価:約30兆円(部品+製造コスト)

⚫︎経費:約15兆円(人件費・広告費・研究費など)

⚫︎利益:約5兆円(純粋な儲け)

ーーーー

つまり「部品だけではなく、複合商品としての「完成車」を売る」

「完成車」として、高く売る。

ことこそが最大の利益を生むビジネスモデルなのです。

「WEBサービス」言い換えると、

商品やサービスを売るとき、「単体で売らない」ことが重要です。

実は「複合的にまとめて提供する」ことで、最大の利益が生まれます。

あなたがWEBサービスをしているなら、

ただの「ホームページ制作」や「SNS運用」や「youtube制作」「広告配信」などの

単体サービス(部品)では不十分です。

それらすべてを組み合わせた「完成形=成果商品」として提供すべきです。

「複合商品」として提供するのです。

例えば「売上が上がる〇〇」とか「顧客獲得できる〇〇」、

「WEBパッケージ」や「オンライン戦略セット」です。

部品単体では、大きな利益は出ません。

あなたの年間利益を伸ばすために、

部品は全て外注し、それらを組み合わせた「複合商品」として販売しましょう。

つまり、「部品を組み合わせた複合商品として売る」ことこそが

最大の利益を生むビジネス構造なのです。

「複合商品」として、説明しやすいように

自社サービス+外注サービスを「全体体型図」にまとめましょう!!

<デザイナーよりプロデューサーを目指せ>

【複合戦略のすすめ】

「デザイナーを頑張る」

ことは素晴らしいことです。

でも、時代が変わった今、それだけでは「収入」にも「影響力」にも限界があります。

なぜなら――

「デザインは単体では売りにくい」からです。

だから、「デザイン」だけでは、会社もあなたの給料も

伸びづらいのです。

ロゴだけ、LPだけ、SNSの画像だけでは、価格競争になります。

買う側も「比較」しやすく、「誰でもいい」になってしまう。

だからこそ、あなたが目指すべきは、

「複合的な価値」を束ねて売る「プロデューサー(営業)」です。

⚫︎ホームページ×広告×SNS

⚫︎デザイン×企画×コピー

⚫︎集客×販売×運用支援

など。・・・

このように、「複数の価値」を組み合わせて「成果で売る」商品をつくる。

それこそが「単価が上がる」「リピートが増える」「感謝される」売り方なのです。

デザイナーで終わるのではなく、

「全体を組み立てるプロデューサー」へと進化すること。

それが、あなた自身の「収入アップ」や「価値上昇」に直結します。

つまり、「スキルを磨く」より、「価値を束ねて売る力」を

身につけるほうが、会社もあなた自身にも

はるかに大きな飛躍になるのです。

<全体体型図>

相手の金額が安すぎる。

もっと、工数が必要だ。

単発しか売れない。

と、思う時には、

もっと自分の仕事を相手に、

知ってもらう必要があります。

⚫︎戦略的である

⚫︎行うことが深い

⚫︎多岐にわたる

⚫︎長期になる

⚫︎全体を考える必要がある

⚫︎詳細を知ってもらう

そこで、

⚫︎全ての項目を書き出し

⚫︎体型的

⚫︎左から右に進む

⚫︎全体を見せる

⚫︎詳細も見せる

そんな、「全体体型図」を、

見せるのです。

相手に「戦略」と「項目」が見れ

高く仕事が売れます。

<高く売れる10要素(図解の力)>

⚫︎視覚化:言葉では伝わらない複雑な内容を一発で理解できる「図解力」

⚫︎構造化:バラバラな情報を「順序・分類・関係性」で整理し、理解しやすくする力

⚫︎専門感:デザイン・色分け・細密さから「プロフェッショナル感」が一目で伝わる

⚫︎差別化:他の資料と明確に違い、初見で「他と違う」と印象づける武器になる

⚫︎商品化:この資料そのものが「提案ツール」であり「商品」としても成立する

⚫︎再現性:全体像・ステップ・用語が明示され、他案件にも応用可能と思わせられる

⚫︎仕組み化:属人的でなく「仕組み」として成果が出せる印象を与える

⚫︎営業不要:資料が話してくれるので「説明が下手でも売れる」状態を作れる

⚫︎信頼転写:資料の完成度=コンサルの信頼度に直結し、「高額でも納得される」

⚫︎保存価値:クライアントが「保存・印刷・社内共有」することで勝手に営業が回る

3−1)未来経営の「未来経理」

普通の経理は過去をただ数字化しているだけ。

現在の決算書を見ても過去と現実がわかるだけです。

そこで、まずは、理想の決算書を作ってみましょう!

未来決算書です。

⚫︎理想の売上 ⚫︎理想の粗利 ⚫︎理想の家賃 ⚫︎理想の社員への報酬 ⚫︎研究費用

架空の決算書です。

そして、その「現実決算書」と「理想決算書」の隙間を埋める。

埋めるために改善・改修を行う。

そのための「プロジェクト化」を行い。

その「予実管理」を行う。

予想(予定)と実績を比較することで、

現状が把握でき、計画が立てれる。

さらに、細かく分けるのが「未来経営」の「未来経理」

過去経理だけではなく、未来も同時に見る。

「過去」「現在」「予測」「未来」の4つの数字を

同時に把握、さらに、比較することで差分を理解する「未来経理クワトロ表」

<未来経理クワトロ表>

【過去】と【現在】と【予測】と【未来】の4つを同時に見る方法です。

<未来経営:クワトロ法>

【過去】前期、特に去年同月と同時に見て比較する。

【現在】今期、の実数値。現状を把握する。

【予測】今期着地。現状のままだと今期の着地は、どうなるのか?

【未来】目指す目標を計画的に分解した時の数値。

未来経理の

「理想決算書」と「クワトロ表」で、

未来経営です。

私は、以前、経理が苦手だったので、

決算書を、視覚化(図や表)にしたり、オリジナルの決済書を作って、

苦手な経理財務を最大の武器とし、

未来投資を可能にしてました。

行動指針:

⚫︎未来の資金需要を予測する

⚫︎収支バランスではなく、未来設計型経理を実施する

⚫︎キャッシュフローを毎週チェックする

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<未来経理:会社の変革と成長>

1)個人事業主期(目安:社長 1人)

社長ひとりで経営。すべてを自分で行う時期。

→経理は自分自身で行う。

2)小規模企業期(目安:社員数 2~30人)

社員が入社し「文鎮型組織」。社員が一部業務を担当。

→経理は、外注で行っていた。

→自社に経理知識がなくても、プロの力でなんとか回る。

3)チーム経営期(目安:社員数 約60人)

組織が「ピラミッド構造」役割分担が進む。ほぼ社員が業務を遂行。

→外注だけでは精度・スピードに限界。

→経理は、「外注」+「社員」

→社長は「未来の数字」を考える。

4)企業化期(目安:社員数 約100人)

仕組みが整い社員が経営にも参加。社長が手放すほどに成長速度が加速。

→経理は、「社員」+「セカンドオピニオンとして外部」

→外注はチェック・監査・相談役にシフト。

→「未来経理」の完成へ

3−2)経理財務「未来資金獲得」黒字倒産回避法

<資金ショート:黒字倒産回避法>

売上が、突然大幅に上がると、資金がショートします。

不思議です。

会社が急成長する時に、

資金がショートするのです。

せっかく営業し、大きな売上が上がると、

支払いも、長期になります。

しかし、納品するために、固定費や経費がかかります。

すると、完成し、入金するまでに、会社のお金がなくなります。

それが資金ショートです。

お金が無くなる前に、銀行で、涼しい顔で、

お金を借りておきましょう!!

営業する前に、お金を借りるのです。

<銀行の借り方>

現在の正確な正直な「決算書」だけでは、

自分にも相手に夢を与えられません。

なので、銀行からお金を借りられません。

自分も相手も夢が見れる。

理想の「決算書」を2年後3年後5年後を出しましょう!

そして、相手のメリットを伝えるのです。

USPは、資金借り入れの時も使えます。

誰でもV字回復が好きなのです。

例えば映画「ビリギャル」です。

「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話」です。

では、最初から成績が良かった人や最初から頑張った人では、ダメなのでしょうか?

それでは誰も感動しないのです。

そこで、決算書も同じです。

優秀な決算書より、「ビリギャル」のような最初「ダメ決算書」の方がウケるし、

改善すると、感動できるのです。

よく、経営者の方に、聞くと、

「今、持っていけない」

もう少し良くなったら

「持っていく」

と、聞きます。

しかし、私は、言います。

「ダメな時ほど持っていこう」

そして、「少し改善したら持っていく」

さらに、「改善したら持っていく」

これで、借りれます。

もしくは、「魔法の言葉」を教えます。

相手に「ダメな決算書」を見せて、

「どこをどう直したら借りれますか」?

「具体的な数字」を聞くのです。

相手の言う「数字の80%」になったら

持っていってみましょう!

私は、借りれました。

<資金ショート>

売上が、突然大幅に上がると、資金がショートします。

<資金繰り改善方法>

【1】「資金安定化」→毎月定期的に決まった入金があり経営がしやすくしておく。高額戦略で入金を多くしておく。

【2】「売上アップ」→ まず売上を伸ばして現金収入を増やす。

【3】「入金調整」→入金の交渉をする。(前払い・入金日調整・分割入金)

【4】「経費削減」→ 固定費(経費・家賃・光熱費)などを見直して、出ていくお金を減らす。

【5】「事業モデル転換」→ キャッシュフロー(現金の流れ)を良くするため入金が先に立つビジネスモデルに変える。【5】「資金調達」→ 必要なら、銀行融資・補助金・助成金・投資家・クラウドファンディングなどで資金を確保する。

【6】「支払い交渉」→ 支払いサイト(締め日から支払日までの期間)を延ばす交渉を取引先と行う。

<借入方法・資金調達方法>

1)まだ借りなくてもいい時に銀行に相談に行って借りれる金額を聞いておく。借りれない時は問題点を聞いておく。

2)決算書が悪い時に、銀行に相談に行って借りれる金額を聞いておく。借りれない時は問題点を聞いておく。

→銀行はプロのアドバイザー無料でなんでも教えてくれる。

3)問題点を数値で聞いて、それが解決したら、借りれるという確証を取っておく。

4)決算書を、とにかく良くする。

5)V自回復すると、銀行も喜んで貸してくれる。(最初からいい決算書を持っていくより効果大)

4−1)未来経営「未来商品」

実は、未来経営で、一番効果があるのが、

このコーナー「未来商品」です。

爆売れする夢の商品を妄想する。

そして、「キラー商品」「キラーサービス」を考える。

今まで、売れなかった商品が、突然売れ出す。

自分しか売れなかった商品が、誰でも売れ出す。

のです。最強の方法です。

一般的に企業は「売れない商品を一生懸命に告知し、集客し、販売」します。

だから、【集客型】なのです。

しかし、未来経営では、「爆売れする商品を。集客、営業しなくても売れる仕組みで販売」します。

だから【獲得型】なのです。

そんな夢の「未来商品」考えて考えて考えて、販売してみます。

最悪、作らなくていいのです。

今は、クラウドファンディング」があります。

構想して、売れてから、売れたものを作って、販売するのです。

ーーー

商品やサービスを磨き続け、

圧倒的(爆発的)に売れるものを

考えだし創り出す。

商品をつくる前に、先に、告知や売り方を考える。

最強のUSPや商品を考える。

商品を作るのは、そのあと。

ーーー

<未来商品>

今、販売しているものの改善ではなく、

全く別の商品を考えるのです

今、販売しているものじゃなく、

全く別の新商品を考えます。

⚫︎夢の商品

⚫︎絶対売れる商品

⚫︎見たことない商品

⚫︎驚く商品

⚫︎感動する商品

そのためには、

⚫︎価格を10倍にしたら?

⚫︎価格を1円にしたら?

⚫︎商品を分割したら?

⚫︎ライバルと組んだら

⚫︎商品名の前に「売上が上がる」をつけたら?

まずは、理想の商品を考えます。

そして、次に、

それを実現する方法を考えます。

⚫︎研究

⚫︎企画化

⚫︎外注化

⚫︎システム化

⚫︎AI化

その実現方法は、

⚫︎分散化

⚫︎細分化

⚫︎高額化

などです。

<事例>

私は、元々安いホームページを作っていました。

USPは「ホームページ制作会社」

会社の成長の分岐点で、

USPは「売上が上がるホームページ制作会社」

を考えました。

↓

最終的にはUSPは、

USPは「研究開発型WEBコンサル会社」になりました。

<私の会社の変革と成長>

1)個人事業主期(目安:社長 1人)

社長ひとりで経営。すべてを自分で行う時期。

→何を売ればいいのか迷いながら試行錯誤。

→商品・サービスの軸が定まらず、反応を見て動いていた。

→「夢」と「想い」はあるが「売れる型」がない状態。

2)小規模企業期(目安:社員数 2~30人)

社員が入社し「文鎮型組織」。社員が一部業務を担当。

→過去の商品では単価が低く利益が出ないことに気づく。

→商品を大きく変換・進化させる決断を下す。

→独自の商品を開発し品質と価格を一気に引き上げた。

→「売りたいモノ」ではなく「売れるモノを創る」フェーズへ。

3)チーム経営期(目安:社員数 約60人)

組織が「ピラミッド構造」役割分担が進む。ほぼ社員が業務を遂行。

→社長だけが売れる商品や売り方では限界があると痛感。

→「社員だけでもでも簡単に売れる新・商品開発」

→「社員だけでもでも簡単に売れる新・営業方法」

→「社員だけでもでも簡単に売れる新・納品方法」

→を、目指して、商品設計・営業設計・業務システムへ移行。

→商品・セールスに「再現性」と「分かりやすさ」を持たせていった。

4)企業化期(目安:社員数 約100人)

仕組みが整い社員が経営にも参加。社長が手放すほどに成長速度が加速。

→商品を誰でも売れるように

→商品と売り方を、仕組み化・仕掛け化。

→営業力やセンスに頼らず、誰でも売れる構造を設計。

→商品自体に「自動で売れる力」を埋め込む時代へ。年間契約・サブスク商品

4−2)未来経営「未来商品」→【USP】

商品が売れるためには、一番大事なのが「USP」

「USP=独自の売り(強み)」を明確にすることです。

これは、他社では絶対に真似できない。

もしくは一瞬で「おもしろい!」「気になる!」と思わせる、

尖った特徴のことを指します。

<USPとは何か? ~あなたの商品を“唯一無二”にする力~>

USPとは、「Unique Selling Proposition(ユニーク・セリング・プロポジション)」の略で、

**あなたの商品やサービスだけが持っている“独自の強み”**を意味する、マーケティングの基本概念です。

より正確に言えば、USPとは、単に「特徴」や「利点」を表す言葉ではありません。

“顧客に対して、自社だけが提供できる、明確で強力な相手へのベネフィット(利益)”のことを指します。

<USPとは?>

⚫︎顧客に対して、

⚫︎自社だけが提供できる、

⚫︎明確で強力な相手へのベネフィット(利益)

⚫︎相手への利益

つまり、他社では真似できない、「あなたにしかできない約束」。独自の約束

これこそが、USPの本質なのです。

⸻

◆ なぜUSPが重要なのか?

現代の市場では、商品やサービスの差別化がますます難しくなっています。

品質や価格、機能だけで差をつけることは困難になっている今、

顧客の心を動かすためには、「なぜあなたを選ぶべきか」が、一目で伝わる強みが必要です。

USPは、まさにそれを明確に言語化したものです。

⚫︎一度聞いたら忘れられない

⚫︎他と明らかに違うとわかる

⚫︎検索したときに上位に出てくるような“記憶に残る言葉”

こうした特徴を備えたUSPこそが、マーケティングやブランディングの土台となります。

⸻

◆ USPはどこに書くべきか?

USPは、Webサイトやパンフレット、SNS、名刺など、あらゆる“第一印象の場”に必ず入れるべき要素です。

特に、以下の2か所は絶対に意識してください:

1. サイトの最初(ファーストビュー)

2. サイトの最後(クロージング)

なぜなら、訪問者は最初と最後に記憶が強く残るからです。

最初にUSPを提示することで「この会社は他と違う」と印象づけ、

最後にもう一度伝えることで「やっぱりここにしよう」と後押しする。

それほど、USPは**マーケティングの“起点”であり“締め”**でもあるのです。

⸻

◆ まとめ:USPは、あなたの「選ばれる理由」

USPは、ただのキャッチコピーではありません。

それは、あなたのビジネスが持つ「唯一無二の存在価値」を、

短く、明確に、そして心に残る言葉で表現したものです。

だからこそ、USPを考えることは、自分たちの“存在意義”を言語化することでもあります。

「この会社だけが、私のために、これを約束してくれる」

そう顧客に感じてもらえた時、あなたのビジネスは、選ばれる存在になるのです。

⸻

ご希望があれば、USPの「具体的な作り方」や「業種別の例」もお伝えできます。

必要でしたらお申しつけくださいね!

USPとは?:USP概念

●キャッチコピー的で。

●覚えやすく(一度聞くと忘れない)。

●独自ドメインが、とれて。

●爆発的で(衝撃的)。

●独自のもの(他社にないもの)。

●売上に直結すること(ユーザーの利益)。

USP:ビジネスの成功の秘訣・店舗の成功の秘訣・WEBサイトの成功の秘密

成功の秘密は、USPにあります。

とにかく、とんがったUSPが売上が上がります。

そこで、徹底的に考え、時間をかけ、

何度もためし、研究して、作り上げるのです。

もし、画期的なUSPができないのであれば、

工夫か、知恵か、時間が足りないのです。

頑張って、試行錯誤して、

トンがったUSPを作り上げましょう!!

ーーーーーーー

◆ USPとは?

ビジネス・店舗・Webサイト、すべての成功のカギを握る「たったひとつの答え」

あなたのビジネスを成功させたい。

お店の売上を伸ばしたい。

Webサイトからもっと反応を得たい。

――その願いを叶える「成功の秘訣」は、実はとてもシンプルです。

⸻

◆ 「とんがったUSP」が売上を生む

成果を出しているビジネスには、必ず“とんがったUSP”があります。

尖っていて、わかりやすく、記憶に残り、思わず「これ、他と違う!」と感じてもらえるようなUSPです。

なぜなら、世の中には似たような商品やサービスが無数に存在します。

その中で選ばれるには、「他とどう違うのか?」が一瞬で伝わらなければなりません。

売れるかどうかは、USPにかかっていると言っても過言ではありません。

⸻

◆ USPは“偶然”ではなく“戦略”でつくる

USPは、感覚やひらめきだけで生まれるものではありません。

それは、**徹底的に考え抜き、試行錯誤を重ね、時間とエネルギーを注いで創り上げる“戦略”**なのです。

⚫︎何度もアイデアを出し直し

⚫︎ターゲットの心理を深掘りし

⚫︎実際に試し、反応を検証し

⚫︎またブラッシュアップしていく

このプロセスを根気強く続けることで、ようやく“尖ったUSP”が形になります。

⸻

◆ もし生まれないとしたら…その原因は?

「インパクトのあるUSPが出てこない…」

そんなとき、落ち込む必要はありません。

ただ、“工夫”か、“知恵”か、“時間”のどれかが足りていないだけです。

良いUSPは、最初から“ひらめく”ものではなく、

“育てていく”ものです。

⸻

◆ あなたにしか書けない、あなただけのUSPを

成功するために、特別な才能は必要ありません。

必要なのは、**「誰のために、何をどう届けたいか」**を本気で考え抜く姿勢です。

あなたの想いと強みを、言葉にして届けましょう。

唯一無二の“選ばれる理由”――つまり「とんがったUSP」を、あなた自身の手でつくり上げてください。

それが、ビジネスを加速させ、売上を変え、あなたの未来を変える“原点”になるはずです。

<商品開発より先に「USP(キャッチコピー)」を考える>

従来のビジネスでは、「まず商品を開発し、それから販売方法を考える」という順番が常識でした。

しかし、現在のマーケティングではその順序が大きく変わりつつあります。

今は、商品をつくる前に、まず「告知文」や「キャッチコピー」を考えます。

つまり、「お客様がこの言葉を見て、心を動かすか?」

「このサービスは、本当に世の中に求められているのか?」を、先に確かめるのです。

そして、次に「市場調査をするのです。」

さらに進んだ手法として、商品がまだ完成していない段階で、

ホームページやランディングページを先に作成し、広告を打ってみるという方法があります。

これにより、実際のユーザーの反応をデータで確認できるのです。

「どのくらいの人が興味を持つのか?」「購入ボタンまで到達するのか?」

「申し込みフォームに入力するのか?」といった実際の動きこそが、

商品開発の方向性や必要性を教えてくれます。

このように、最初に市場の“リアルな声”を聞いた上で商品を形にするという流れが、

現代における最も効果的な開発手法です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

USPとは?:USP事例

● USP事例:熱々でジューシーな美味しいピザをお宅まで30分以内にお届けします。間に合わなければ、代金は頂きません。:ドミノピザ

●USP事例:口でとろけて、手にとけない:M&M’S

● USP事例:100人乗っても大丈夫:稲葉製作所

●USP事例:お、ねだん以上。:ニトリ

●USP事例:明日来るASKUL:アスクル

●USP事例:吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機:ダイソン

●USP事例:ヘアカット1000円 所要時間10分:QBカット

●USP事例:絶対に、何としてでも一晩で届けたい時に:フェデックス

●USP事例:お客さまの大切なお荷物を、安全に、そして1日で確実にお届けします。:フェデックス

●USP事例:世界最高をお届けしたい。:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

●USP事例:ポケットに1,000曲のミュージックライブラリを:アップル

●USP事例:子供と楽しめるクリスマスは、あと何回もない。:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

●USP事例:立ち読みOK:ブックオフ

●USP事例:牛一頭食べたとしても、999円。:富士屋

●USP事例:世界のどこでも48時間以内に部品交換します:キャタピラー・トラクター

●USP事例:やめられない止まらない。:カッパえびせん

●USP事例:元気はつらつ:オロナミンC

●USP事例:スグ美味しいスゴク美味しい。:チキンラーメン

これらのように、御社のUSPを作って、キラーサイト・キラー商品を作りましょう。

ーーーーーーーー

USPとは?:USPの文字数

USPの文字数は、基本30文字です。USPは、元々1行程度でした。

ただ、インターンネットの普及とともに

SEOのためにUSP文字数は、32文字になりました。

しかし、キラーサイトでは、グーグル広告を行うので、

USPの文字数は、30文字です。

グーグル広告では、15文字を自動で、組み合わせられるので、15文字+15文字です。よって全体でUSPの文字数は、30文字です。

以下に、USPの事例を載せます。

ーーーー15文字の場合ーーーー

123456789012345

アクセス増やさず売上アップHP

効果が上がるWEBを自分で作る

売上が上がるホームページ作成

ーーーーーーーーーーーーーーー

上の3つから2つをGoogleが自動で選びます。

そこで、どれがダブってもいいように、サイトの呼び方を、「HP・WEB・ホームページ」と、変えています。

また、グーグル広告に関係なく、考えた場合は、USPの文字数は、32文字です。

サイトやメルマガ、チラシ等への掲載などに使います。

以下にUSPの事例を載せます、

ーーーー32文字の場合ーーーー

12345678901234567890123456789012

アクセス増やさず、売上が上がるホームページ作成「キラーサイト」

ーーーーーーーーーーーーーーー

キーワードに、ユーアー検索数が多い、「ホームページ作成」という、フレーズも入っています。

USPの文字数は短ほどいいので、最短の場合は以下です。

ーーーー最短のUSPーーーーーー

キラーサイト

123456

ーーーーーーーーーーーーーーー

となり、結果、USPの文字数は、6文字です。この数字は、結果です。

結局、キラーサイトの場合は、いくつかのUSPがあり使い分けています。

ーーーーーーーー

USPとは?:USPの作り方!

USPの作り方の事例を紹介しましょう。

「ダイエットサービス」という普通の

サービスがあったとしましょう!

そこでUSPの考え方の手法!

●ターゲットを絞りに絞る

●オプションをたす(付ける)

●売り先をずらす(売り方をずらす)

●当たり前の逆をいく

●いらない理由から必要を発見

●型を利用する

●極力いらないものを削除する

●名前をつける「動物名」「野菜名」「果物」「遊具名」「遊園地の乗り物」

●短くする

●売れる金額を先に考え商品を作る。

●欠点を長所に変える

●日本一・世界一・日本初・世界初を使う

●マッピングする

これによって、訴求力が上がり、差別化を行う。

「ダイエットサービス」

↓

「27歳の女性専用の成功するダイエット講座」

<良いところ>

●ターゲットを絞ることによって、行う方も受ける方もしやすくなる。

●絞ることによって、アクセスは減るが、受注率は高くなる。

●「専門」を入れることによって、「プロ感」「スペシャリスト感」を出すことができる

●27歳の女性が集まることで、27歳女性のノウハウや成功事例が貯まる。

●講座にすることによって、購入者だけではなく、興味のある人が集めれるので、「見込み顧客」だけでなく、「顕在顧客」や「潜在顧客」まで、多くの方が集める。

ーーーーーーーーーーーーー

◆ USPとは? ~「USPが決まった後」に必ず行うべき確認ステップ~

USP(Unique Selling Proposition:独自の強み)が決まったら、それで終わりではありません。

実は、その後の「確認作業」こそが非常に重要です。

せっかく考え抜いたUSPでも、見せ方や使い方を間違えれば、効果が発揮されないこともあります。

ここでは、USPを決めたあとの「実践に向けたチェックポイント」をご紹介します。

⸻

◆ 1:そのUSPで「ドメイン」が取れるか?

まず最初に確認すべきは、そのUSPに関係するドメイン(URL)が空いているかどうかです。

例えば、USPが「売上アップWEB」なら、

「uriageup-web.jp」や「weburiage.com」など、ドメインとして取得可能かを調べます。

もしすでに使われていた場合は、表現の工夫やキーワードの調整が必要です。

Webでの展開を考えているなら、ドメインの取得可能性は極めて重要な要素になります。

⸻

◆ 2:検索結果に出るか?出ないか?を確認する

次に、USPに含めたキーワードをGoogleで実際に検索してみましょう。

検索結果の「出方」によって、次のような判断ができます。

▷ 検索しても“ほとんど出てこない”場合

この場合、考えられるのは:

⚫︎そのキーワードに対する検索ニーズがほとんどない

⚫︎そもそも、誰もそれを探していない

つまり、アクセスが集まらない可能性が高いということです。

このような場合は、放置せずに、Google広告などで一度テストマーケティングを行いましょう。

最初は「ガチガチ広告」(=少額で確実に反応を測るシンプルな広告)から始めるのが効果的です。

広告によって、その言葉に反応する人がどれだけいるのかを実証できます。

⸻

▷ 検索して“たくさん出てくる”場合

この場合は、競合が多いという証拠です。

そこで注目すべきポイントは以下の通り:

⚫︎上位に表示されているのは、個人の独自ドメインサイトか?それとも大手サイトか?

⚫︎ライバルたちのページに、そのキーワードが本文中にどれくらい含まれているか?

⚫︎記事の投稿日や更新日は最近か?古いか?

これらを調べることで、そのキーワードで**「戦える余地があるのか」**が見えてきます。

⸻

◆ 3:検索量と競合のバランスが取れているか?

最後に確認すべきなのは、検索数(需要)と競合状況(供給)のバランスです。

⚫︎検索されている(=ニーズがある)

⚫︎けれど、競合が多すぎず、戦える余地がある

この2つの条件がそろっている時こそ、あなたのUSPが“現実に勝てる武器”になっている証拠です。

⸻

◆ まとめ

USPは、「考えて終わり」ではなく、

市場で機能するかどうかを確かめてから本格運用することが成功の鍵です。

⚫︎ドメインは取れるか?

⚫︎検索結果は出るか出ないか?

⚫︎ライバルの強さと、自社の勝ち目は?

⚫︎Google広告でテストしたか?

これらのチェックを通じて、あなたのUSPは“思いつき”から“戦略”へと進化していきます。

ぜひ、丁寧に確認を重ねながら、「選ばれる言葉」を確実に育てていきましょう。

⸻

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆ キラー商品の作り方 ~独自USPで生み出す「売れ続ける商品」~

ビジネスにおいて、「キラー商品(=売れる核となる商品)」を持つことは非常に重要です。

なぜなら、キラー商品があるだけで、集客・販売・ブランドのすべてがスムーズに回り出すからです。

そしてそのキラー商品に必要なのが、「他にはない明確なUSP(独自の強み)」です。

つまり、“選ばれる理由”が一目でわかる商品”を作ることが、ビジネス成功への第一歩となります。

⸻

◆ 実は簡単?キラー商品は「大胆な工夫」から生まれる

キラー商品というと、「まったく新しいものを生み出さなければいけない」と思いがちですが、

実は、今ある商品やサービスに、少しの工夫や付加価値を加えるだけでも十分に“キラー化”できるのです。

たとえば、あなたが「カニ」を販売しているとしましょう。

この場合:

⚫︎【カニ+専用カニスプーン付き・限定100個】

というだけでも、立派なキラー商品になります。

✔ 限定感(数量限定)

✔ 付加価値(カニスプーン)

✔ 明確なセット内容(具体的な数・特典)

これらを加えるだけで、「選ばれる理由」が生まれ、売れる確率が一気に上がります。

⸻

◆ キラー商品づくりのコツ:大胆に、試す!

売れる商品をつくるには、**“試してみる勇気”と“思い切りの良さ”**が大切です。

たとえば:

⚫︎先着100名様限定 送料無料

⚫︎先着100名様 半額

⚫︎購入者全員に特典プレゼント

⚫︎SNSフォローで追加オプション無料

このようなキャンペーンを「期間限定」や「テスト販売」として実施することで、

反応を見ながら改善し、“売れない理由”を発見することができるのです。

⸻

◆ キラー商品づくりの10の視点

以下に紹介するのは、あなたの商品に新しい切り口を加えるための【10の発想法】です。

この視点を使って「USPのあるキラー商品」を生み出しましょう。

⸻

● 加える(+)

オプションや付属品、サービスを追加する

例:おまけ付き・専用ツール付き・2個セット

● 引く(-)

あえて機能を減らし、シンプルにする

例:高機能モデルから機能を削る/必要最小限セット

● 掛け合わせる(×)

異なる商品・分野と組み合わせる

例:カニ × 温泉旅行券/本 × 動画解説

● 割る(÷)

サイズ・量・価格を“分割”して提供する

例:小分けセット/1週間分お試しパック

● 時間軸を変える

過去・現在・未来に視点をずらす

例:昔ながらの味/未来を変える学び/今すぐ使えるツール

● 空間軸を変える

対象エリアや距離感を変える

例:地域限定商品/海外向けアレンジ/アウトドア用バージョン

● バリューチェーンを変える

流通・製造・販売のどこにフォーカスするかを変える

例:生産者直送/メーカー直販/現場体験付き

● 他ジャンルへ移す

異業種のノウハウを応用する

例:料理の方法をビジネスに応用/教育 × エンタメ

● 逆転する(ひっくり返す)

視点をまったく逆にして考える

例:購入後全額返金保証/買わない理由を広告にする

● 価格を極端に変える(高額・無料)

金額で印象を操作する

例:プレミアム版10倍価格/あえて無料にして集客

⸻

◆ まとめ:キラー商品は「工夫の重ね」で生まれる

キラー商品は、ゼロから生み出す必要はありません。

今ある商品やサービスに、ちょっとした“とんがり”を加えるだけで、

お客様にとっての魅力がグッと高まり、「買う理由」になるのです。

大切なのは、「大胆に考えること」と「試してみること」。

あなたのビジネスにふさわしい、唯一無二の“キラー商品”を、

ぜひこの機会に創り上げてみてください。

4−3)未来経営「未来商品」→高額戦略

ビジネスにおいて、低価格で大量に売る「薄利多売」も一つの戦略ではあります。

しかし、安いものには弱点があります。

<安いもの>

安いものは安いものと比較される

原価にお金をかけれない。

販売にお金をかけれない。

サポートにお金をかけれない。

クレームの対応にお金をかけれない。

ファンにもならず、常に安物を探す人が、顧客になる。

だからリピートしない。

そこで、「高額戦略」です。

高額かつ高利益の商材を開発・提供する戦略を持つことも非常に重要です。これを「高額価格戦略」と呼びます。

価格が10%~20%高いと比較する。

価格が2~10倍高いと人は麻痺する。

値下げスパイラルからの脱出です。

★感動するものを提供する。

★口コミで広がる

★高いけど、安いと、感じる

<高いもの>

原価にお金をかけれる。

販売にお金をかけれる。

サービスの質を上げれる

サポートにお金をかけれる。

クレームの対応にお金をかけれる。

顧客の感動が自然と口コミになる

新規顧客を獲得し、

リピートにも働き

ファンになって、本当の顧客になる。

リピートしてくれる。

<マーケティング効果と理論>

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【ヴェブレン効果(Veblen Effect)】

経済学者ソースタイン・ヴェブレンが提唱。

高価格そのものが「ステータス」や「希少性」の象徴となり、需要が増える現象。

高級時計、ブランドバッグ、限定車などが典型例。

価格を上げた方が「価値が高い」「持っている自分が特別」と感じられ、購買意欲が刺激される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【スノッブ効果(Snob Effect)】

他人と同じ物を持ちたくない心理から、希少で高価なものを選ぶ現象。

特定の層だけが所有できる商品(限定生産、シリアルナンバー入りなど)でよく起きる。

「誰でも買える物ではない」ことが価値になる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【プレスティージ価格効果(Prestige Pricing)】

高価格設定によって品質の高さや信頼性を連想させるマーケティング戦略。

ワインの実験では、同じワインを「5ドル」と伝えたグループより、

「45ドル」と伝えたグループの方が、味の評価が有意に高かった。

脳の快楽中枢も実際に強く反応していた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【ギャラティ価格効果(Price–Quality Heuristic)】

「高い=品質が良い」という思い込み(ヒューリスティック)。

特に専門知識がない分野ではこの傾向が強く、

価格を引き上げることで購買率が上がる場合がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【ヴェブレン効果 × ファン形成】

高価格は「品質も高く」「ステータスシンボル」としての価値を持つため、

購入者はブランドの“仲間意識”を持ちやすい。

これがコミュニティ形成や熱狂的ファンの土台になる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【ロイヤルカスタマー化のフィルタリング効果】

高価格設定は、価格に見合う価値や商品価値を理解し、

長期的に関係を築ける層だけを自然に集める。

結果として、顧客単価・リピート率・LTVが上昇する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【プレミアム効果(Premium Effect)】

価格が高いほど、顧客はそれを「特別」「希少」と認識しやすく、

購入後の満足度や愛着が高まる現象。

愛着が強いほどリピート率も上がりやすくなる。

4−4)未来経営「未来商品」→未来顧客獲得

貴社の諸品をどんな顧客に、買ってほしいですか?

現在の顧客は、本当に理想の顧客ですか?

安いものを好む顧客は、

常に安いものを求めてさまよいます。

毎回、購入する商品や購入先がちがいます。

「安売り」「クーポン」「値引き・割引」「おまけ」に

しか、反応しないのです。

本当の御社のファンではありません。

しかも、リピートも口コミもしないのです。

本当の御社のファンを作りましょう!

4−5)未来経営「未来商品」→【サブスク】

「サブスク」はもともと subscription(サブスクリプション) の略で、

日本語にすると状況によって違いますが、主にこんな言い方になります。

-

定額制サービス(一番広く使われる)

-

定額課金、月額課金(料金体系を説明するとき)

-

会員制サービス(会員登録と継続課金が前提のとき)

-

継続購入、定期購入(モノや商品配送の場合)

ーーーーーーーー

<サブスクリプション型モデルの魅力と可能性>

従来のビジネスモデルでは、

商品やサービスの販売は「単発」で終わることが多く、

一度きりの売上や入金で完結してしまうケースが大半でした。

しかし、近年注目されているのが「サブスクリプション(定期課金)型モデル」です。

これは、商品やサービスを継続的に提供し、顧客から月額や年額で料金をもらい続けるという仕組みです。

たとえば、一度に100万円の売上を得るよりも、

月額10万円の契約を獲得した方が、

1年間で120万円、2年間で240万円と

、長期的には遥かに大きな収益を生む可能性があります。

さらにサブスクモデルには、以下のような経営上のメリットがあります:

⚫︎継続的な売上があるため、売上がが安定し、予測できる

原価も経費も予測しやすい

⚫︎継続的な収入があるため、キャッシュフローが安定する

⚫︎将来の売上や利益を予測しやすく、経営計画が立てやすい

⚫︎顧客との関係が長期化しやすく、アップセル・クロスセルにもつながる

このように、安定性・拡張性・収益性という3拍子がそろったサブスクモデルは、

現代のビジネスにおいて最も理想的な収益構造のひとつといえるでしょう。

だからこそ、新しい商品やサービスを開発する際には、

「どうすればこれをサブスクリプション化できるか?」という視点を持つことが、

今後の経営戦略において非常に重要です。

4ー6)未来経営「未来商品」【未来商品】と【付加価値販売】

商品戦略を考える時に、

大事なのは売上です。

LTV「ライフタイムバリュー」の

売上をあげましょう!

「ライフタイムバリュー」とは、

1人の顧客が取引を始めてから

関係が終わるまでに企業にもたらす総利益。

★普通は一生というより、2〜3年間で計算します。

<商品戦略:売上まとめ>

1)高額戦略:商品単価を上げる。

2)付加価値販売:お得ではなく、価値で売る

3)ハイブリット販売:良いものを仕組みで販売する

4)リピート販売:顧客継続でかってくれる仕組み

5)サブスク販売:年契約・毎月購入してくれる

ーーーーーーーーーーーー

1)高額戦略

ーーーーーーーーーーーー

商品が安いと、顧客に感動を与えにくくなります。

また価格が安いと、商品にまつわる前後のサービス。

カタログ、サンプル、カートシステム、

コールセンターにもお金をかけられない。

その結果、顧客体験の質が下がり、

リピートやブランド化が難しくなります。

逆に高品質・高額商品だと、しっかり利益が出るので、

いい材料で、優れた職人が丁寧に作り、

その商品にまつわる前後のサービス。

カタログ、サンプル、カートシステム、

コールセンター、サポート、検品・返品、

すべてに十分な資源を投じられます。

その結果、顧客に感動をあたえられます。

ーーーーーーーーーーーー

2)付加価値販売

ーーーーーーーーーーーー

商品を販売する時に、2つのほうほうがあります。

「お得の価値」で販売する方法と

「商品の価値」で販売する方法です。

<商品のお得戦略>

値引き・クープン・ポイント・「お得感」で販売する

安売りの戦略は、「お得の価値」で売っていく方法です。

確かに売りやすく、一時的に売りやすく売上は上がりますが、

やがて顧客は「セール」「安売り」を待つようになり、

通常価格では売れにくくなっていきます。

「お得」を期待する顧客があつまり、

本当のファンが集まりにくい傾向があります。

キャンペーンで売れると、

顧客は「セール」や「安売り」を待つようになり、

自然に売れなくなっていきます。

さらに利益が少ないので、

商品・材料・製造過程・パッケージ・売方・サポート

交換・返品・マーケティング・イベントにお金をかけれずに、

顧客に感動を与えることが難しく、

結果的に大きな売上・利益につながりにくくなります。

<商品の価値戦略>

一方、高額販売は、

本当に価値ある商品を提供する戦略です。

価格が高いため、販売は難しいですが、

良い商品ができれば顧客に感動を与えることができ、

本当のファンが生まれます。

ファンは自然と口コミをしてくれ、

口コミで広がっていくことと、

お得感を出さないないことで、

ファンが常に買ってくれて、

リピートが増え大きな売上や

ブランド形成につながります。

価値戦略は、利益が多いので、

商品・材料・製造過程・パッケージ・売方・サポート

交換・返品・マーケティング・イベントにお金をかけれて、

顧客に感動を与えることができます。

結果的にさらに大きな売上・利益につながっていきます。

価値戦略は、ファンが生まれ、自然とブランドが育っていきます。

欠点は、高価格ゆえに最初の販売ハードルが高い点です。

しかし、そのハードルを越えた先に、長期的なLTVの成長が待っています。

ーーーーーーーーーーーー

3)ハイブリット販売

ーーーーーーーーーーーー

そこで、ハイブリッド戦略。「本当に良いもの」を高額で、

「仕組み」と「キャンペーン」で販売する。

商品とブランドとサポートの良さが伝わるように、サイトに特に力を入れる。

商品の良さが伝わるように、「実績」「顧客の声」の収集に力を入れる。

サイトは、将来的には、

⚫︎新規顧客サイト

⚫︎リピートサイト

⚫︎使い方サイト

⚫︎サポートサイト

⚫︎離脱サイト

を別々に作るのも良い。

また、

<ハイブリッド:キャンペーン>

⚫︎しないこと:安売り・値引き・クーポン・「お得」で販売しない。

⚫︎行うこと:個数限定・今日限定・特別仕様・先行販売・新デザインなどを打ち出して販売する。

ーーーーーーーーーーーー

4)リピート販売

ーーーーーーーーーーーー

売上の本質は「新規」ではなく「継続(リピート)」にあります。

どれだけ新しい顧客を集めても、リピートされなければLTVは上がりません。

リピート販売とは、一度買ってくれた顧客が、もう一度買ってくれる仕組みを作ることです。

これは偶然ではなく、「仕組み設計」で生まれます。

⚫︎リピートが生まれる仕組み

1)商品・サービスが本当に良い(品質・体験・感動)

2)顧客管理がしっかりしている。

3)買った後のフォローが丁寧(お礼メール・DM・LINEなど)

4)サポートがいい。交換・返品(サポートを行う前に良さが伝わる)

5)ブランド(安定している)「商品が感動・安心・安全・信頼・共感・安定・期待・誠実・遊び心」

6)「また欲しくなる理由」がある(限定・季節・新機能・新デザイン・アップデートなど)

7) 顧客との関係が続く(ニュース・イベント・メッセージなど)

大事なこと

★顧客リストを資産として育てる

★購入データを分析して「次に何を買うか」を予測する

★顧客との接点を増やし、安心と信頼を育てる

リピート顧客は「新規顧客の5倍以上の価値」があると言われます。

新規を増やすより、既存顧客を大切にするほうが、

確実に利益率が高く、経営が安定します。

新規とリピートの率はだいたい、

1)最低、新規:リピート=4:6

2)普通、新規:リピート=2:8

3)最高、新規:リピート=1:9

新規が少ないのでは、ありません。

りぴーとがおおいのです。

★顧客が「御社から買いたい」と思う状態をつくること。

それがLTVを最大化する最強の戦略です。

ーーーーーーーーーーーー

5)サブスク販売

ーーーーーーーーーーーー

サブスクリプション(subscription)とは、

「定期的に支払いをして、継続してサービスや商品を受け取る仕組み」です。

これを導入すると、売上が“積み上がる”ようになります。

つまり、毎月の売上がゼロからスタートしない。

「翌月も、前月の顧客が残っている」状態を作れるのです。

<サブスクの魅力>

⚫︎ 売上が安定し、経営の見通しが立つ

⚫︎ 顧客との接点が継続するため、信頼関係が深まる

⚫︎ 顧客データが蓄積され、改善や提案がしやすくなる

⚫︎ 顧客が「辞める理由」が少ないと、LTVが自動で上がる

<サブスクの設計ポイント>

1)月額または、隔月プラン、年額プランを用意する

2)ここで初めて、「値引き」を使います。

12ヶ月で12万円を

12ヶ月で10万円

3)「解約しづらい理由」を作る(特典・限定情報・サポートなど)

4)定期的なアップデートや新サービスで飽きさせない

5)コミュニティ化して、顧客同士のつながりをつくる

たとえば、あなたの「AI日報」や「My参謀AI」はまさにサブスク型。

顧客が月ごとに成長を感じ、離れられない仕組みをつくれば、

売上は積み上がり、LTVは劇的に伸びていきます。

ーーーーーーーーーーーー

★)まとめ

ーーーーーーーーーーーー

1)高額戦略=単価を上げ、感動で売る。

2)付加価値販売=お得でなく、価値で売る。

3)ハイブリッド販売=価値×仕組み×キャンペーンで売る。

4)リピート販売=顧客の信頼を育てる。

5)サブスク販売=顧客との関係を継続する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ハイブリッド限定事例:100個

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(1)数量・期間で限定する(希少性を演出)

⚫︎個数限定

⚫︎期間限定

⚫︎一日限定

⚫︎一週間限定

⚫︎一か月限定

⚫︎季節限定(春モデル・冬モデルなど)

⚫︎年間限定モデル

⚫︎一度きり生産

⚫︎年に一度の復刻版

⚫︎残りわずか販売

(2)顧客属性で限定する(所属・特権を演出)

⚫︎会員限定販売

⚫︎VIP限定販売

⚫︎既存顧客限定販売

⚫︎過去購入者限定

⚫︎ファンクラブ限定

⚫︎紹介者限定(紹介された人だけ)

⚫︎学生限定

⚫︎女性限定

⚫︎27歳限定

⚫︎経営者限定

⚫︎地域限定(福岡限定・関西限定など)

(3)時間軸で限定する(スピード×特別感)

⚫︎先行販売(一般販売前)

⚫︎先着限定

⚫︎先行予約限定

⚫︎発売初日限定特典

⚫︎早期購入者限定プレゼント

⚫︎24時間限定販売

⚫︎日付指定販売(10月10日10時販売など)

⚫︎午前中限定販売

⚫︎月初限定販売

⚫︎イベント期間中限定販売

(4)コラボ・タイアップで限定する(希少コラボ)

⚫︎有名職人とのコラボ限定品

⚫︎アーティストコラボ限定

⚫︎ブランドコラボモデル

⚫︎芸能人監修モデル

⚫︎企業タイアップ限定

⚫︎大学研究所コラボ限定

⚫︎伝統工芸×最新技術モデル

⚫︎地元素材×世界技術モデル

⚫︎海外限定モデルの逆輸入版

⚫︎展示会限定販売

(5)デザイン・仕様で限定する(バリエーション価値)

⚫︎新デザイン先行版

⚫︎材料限定(材質限定)

⚫︎カラー限定(限定カラー・限定色)

⚫︎限定パッケージ

⚫︎限定素材

⚫︎限定サイズ

⚫︎限定シリアルナンバー入り

⚫︎サイン入りモデル(デザイナー・オーナー・社長)

⚫︎特別仕様版(Pro/Anniversary/Goldなど)

⚫︎記念モデル(創業○周年など)

⚫︎廃盤前最終モデル

(6)ストーリー性で限定する(感情価値を高める)

⚫︎職人の手仕事限定

⚫︎「最後の1ロット」販売

⚫︎顧客の声から生まれた限定品

⚫︎試作品販売(数量限定)

⚫︎創業者セレクト限定

⚫︎伝説のレシピ再現限定

⚫︎偶然の失敗から生まれた限定モデル

⚫︎過去の名作再現モデル

⚫︎ストーリー冊子付き限定商品

⚫︎“最終章モデル”としての限定販売

(7)イベント・体験型限定(体験で価値を上げる)

⚫︎イベント来場者限定販売

⚫︎展示会限定

⚫︎試食・体験会限定

⚫︎ワークショップ参加者限定

⚫︎オンラインセミナー限定販売

⚫︎クラウドファンディング限定リターン

⚫︎店舗来店者限定販売

⚫︎内覧会限定販売

⚫︎招待制販売会

⚫︎シークレットイベント限定

(8)デジタル・オンライン限定(デジタル特典型)

⚫︎オンラインショップ限定

⚫︎メルマガ限定URL販売

⚫︎SNSフォロワー限定販売

⚫︎YouTubeライブ限定販売

⚫︎LINE登録者限定販売

⚫︎インフルエンサーコード限定販売

⚫︎動画限定クーポン付き販売

⚫︎公式アプリ限定販売

⚫︎デジタル会員限定販売

⚫︎NFT所有者限定販売

(9)カスタマイズ・特注型限定(個別価値で差別化)

⚫︎名前入り限定モデル

⚫︎オーダーメイド限定枠

⚫︎限定カスタムカラー

⚫︎世界に一つだけのプラン

⚫︎あなただけの組み合わせ限定

⚫︎受注生産限定

⚫︎一人ずつ設計モデル

⚫︎限定相談付き商品

⚫︎専用チューニングモデル

⚫︎限定ギフトパッケージ販売

(10)記念・特典・祝福限定(感情+所有欲)

⚫︎誕生日限定モデル

⚫︎記念日限定販売

⚫︎創業記念限定

⚫︎○○達成記念販売

⚫︎ファン数突破記念限定

⚫︎新ブランド立ち上げ記念限定

⚫︎初回購入者証明書付きモデル

⚫︎サイン証明書付き限定販売

⚫︎ストーリーブック付きモデル

⚫︎名前刻印入り限定版

5-1)マーケティング「未来販路」→【獲得型】

一般的に企業は、「マーケティング」とは「集客」と考えます。

そこで、【アクセス型】の集客を行うのです。

しかし、未来経営では、

「マーケティング」とは「利益」を出すこと。

と、考えます。

大きな市場から、大きな利益を、確実に取る。

そしてそれを継続的に得るのです。

そのためには、

先に行うのは「アクセス」を増やすのではなく、

先に「獲得」を行うのが最も大事です。

それが、【獲得型】マーケティングです。

ーーーーー

実は、アクセスが、増えれば、

「獲得」が増えると思われていますが、

これは、大きな、勘違いです。

確かに、「獲得」を重視した。

「マーケティング手法」が「会社全体」に、確立されていて、

すでに「獲得」ができていれば、

その上で「集客」すれば、

アクセスが増えたら「獲得」が増え売上は上がります。

しかし、「獲得型」マーケティングを行わず、

先に「アクセス型」や「SNS」を行って、

アクセスが増えても、

「獲得」は、思うように伸びません。

ーーーーーーーー

【選択の化学】「一番売りたい物に絞る」【正式には選択の心理学】

コロンビア大学ビジネススクールの教授

シーナ・アイエンガー(Sheena Iyengar)博士(アメリカ人の社会心理学者)

スーパーの試食販売コーナーで、24種類と6種類のジャムを用意して実験。

視聴と購入比較。

<立ち寄り>「アクセス」

24種類の方、60%の人が立ち寄る。

6種類の方、40%が立ち寄る

<購入>「獲得」

24種類の方、約3%が購入。

6種類の方、約30%が購入。

選択肢が少ない方が購入率が10倍高かった。

★選択肢が少ない方が、迷いが減り、行動に移しやすくなった。

ーーーーーーーー

<マーケティングとは>

買わない人のアクセスを増やすのではなく。

買う人だけのアクセスを増やすのです。

「アクセス型」戦略

↓

「獲得型」戦略

アクセス主義から獲得主義へ

5-2)マーケティング「獲得型」成功実績

「アクセス数は10分1、売上は100倍へ」

あるサイトで、『アクセスは10分の1になったのに売上が100倍』

になった事例を解説します。

<簡単解説>

当初、あるサイトではターゲットを広く仕掛け、

アクセスを増やす戦略で行っていました。

私がマーケティングに入り「獲得型」に変更しました。

ターゲットを絞り、入口もサービスもコンテンツもUSPも

連携しました。

すると、沢山のマンションが売れました。

しかも、購入までの日数も10分の1以下になりました。

<行った10個の事>

⚫︎ターゲットを絞る(ニッチ化)

⚫︎コンバージョン(CV)つまり申込に特化したサイトを作る(アクセス型ではなく獲得型)

⚫︎コンテンツ・サービス・比較表をターゲットだけ絞る。

⚫︎文章と写真の質と量を4倍にした。

⚫︎USP(キャッチコピー)や尖った文章の活用

⚫︎最初:広告(ガチガチ広告)→その後、SEOのみ

⚫︎視覚的分析とGoogle AnalyticsやConsoleのデータ分析を組み合わせたハイブリッド分析

⚫︎購入者、資料請求者、座談会、見学者、明確な対象とした設計

⚫︎価格のターゲット別詳細掲載(家賃別)

⚫︎実績掲載(ユーザーの声:V時回復インタビュー)

<詳細解説>

当初、あるサイトでは「中古マンション」の販売を行っていました。

沢山の方に売りたいので、アクセスが増えるようにターゲットを広く設定し、

アクセスを増やす戦略で行っていました。

元々、『1年間で1件』しかサイトから売れていませんでした。

私がマーケティングに入り「獲得型」に変更しました。

ターゲットを絞り、入口もサービスもコンテンツもUSPも

ターゲットだけ絞り、連携しました。

すると、問い合わせが増え沢山のマンションが売れました。

改善後1年で、

『アクセス数は10分の1」になったのに

『マンションが1年間で100件売れ(契約まで)』

『売上が100倍』になりました。

しかも、サイトの問い合わせから購入まで

平均2週間になりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

市場拡大>

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

少子化(人口縮小)

その地区からの人の流出

その年代の人口(人口縮小)

→常に自分の狙っている人口を把握しておく。

→より多い人口のターゲットを狙う!

マーケティングは、SNSでは、ありません。

<実験思探>

実験思探(じっけんしんたん):実験を通して真理を探る

何事も「やってみなけりゃ、わからない。」

「知るより、やってみる。」

「検証なき成功は、ただの偶然だ。」

「答えは、やって初めて生まれる。」

「プランより行動」

divDIV:V時回復:https://www.clipinc-web.com/miraikeiei#5-2

5-3)マーケティング「V字回復コンテンツ」「V字回復原稿」

「成功事例」「成功実績」「お客様の声」

僕が大事だと思っている「V字回復」の原稿や思想。

「起業・経営・経理・商品・ブランド・売上アップ・営業・求人・人事・組織・管理・業務・デジタル・市場」の経営15項目の全部に使えるだけでなく、USP・告知・広告・サイト・FB・成功事例・インタビュー・チラシ・企画書・借入と何にでも使えるからです。

ーーーーー

<V時回復について>

コンテンツ((原稿)に「V字回復」(起承転結)を入れる。

コンテンツへの「V字回復」原稿とは、

ユーザーに一度、その商品やサービスを解説し、

途中で一度落胆させ、

その後に復活させることを言います。

コンテンツ(原稿)で、商品やサービスを紹介するする時や、

利用者の声の時に、原稿に、「V字回復」を入れる。

あえて、途中に自分の疑問や困ったこと、悩みを入れて、

そして、それが、解決したことを記載しましょう。

それによって、その商品やサービスが、問題解決するモノだと伝えましょう。

<起承転結(V時回復)>

1)はじめに(自己紹介)

2)行ったこと

3)その疑問や弱点を入れる

4)それを覆すこと

V字回復にすることで、その商品やサービスが、

共感されやすくなり、効果が上がります。

ーーーーーーーーーー

<活用方法>

以前ホームページを作っているときに、

弊社のホームページの流れ、

元々のコンテンツの並びは、

1)企業コンセプト

2)会社紹介

3)商品サービス紹介

4)サービスの流れ

5)成功事例(お客様の声):まとめ

6)成功事例(お客様の声):詳細

でした。

しかし、私たちのサービスが新しいサービスだったので、

他者との違い、他者と比べての差別化を訴えても

申し込みは、全くありませんでした。

そこで、弊社のホームページのトップの

コンテンツの順番を大きく変えてみました。

1)成功事例(お客様の声):まとめ

2)成功事例(お客様の声):詳細

3)企業コンセプト

4)会社紹介

更に以下を完全に外したのです。

3)商品サービス紹介

4)サービスの流れ